Dal 28 Agosto del 1887 fino agli inizi del mese di Dicembre dello stesso anno, come in altre zone dell’Italia, anche a Bronte scoppiò una violenta epidemia di colera. A causa dell’epidemia colerica, con provvedimento Regio viene sciolto in tale periodo il consiglio Comunale e nominato, Delegato Straordinario con pieni poteri, l’avv. Giuseppe Sorge. Gli amministratori comunali per mettersi al sicuro, presero la via dei campi; Benedetto Radice scrive che "scapparono sindaco e assessori". Fu costruito allo Scialandro, con tavole di legno, un apposito lazzareto comunale e istituite cucine economiche, per il ricovero sia degli ammalati brontesi che non avevano i mezzi per curarsi nelle proprie abitazioni sia di chi proveniente dai paesi vicini non aveva un alloggio. Per agevolare il transito notturno nelle strade ai coraggiosi che assistevano gli ammalati, venne mantenuta l’illuminazione fino all’alba. Fu aumentato il numero degli spazzini, fu vietato il lasciar vagare nelle strade maiali e galline, come pure di tenerli nelle proprie abitazioni e di gettare "materie immonde", che ammorbavano l’aria, nelle vie. Bronte, con una popolazione di circa 20.000 abitanti ebbe in quell’anno 552 casi di colera e oltre quattrocento morti. Tra coloro che, nell’imperversare del morbo, si distinsero nell'aiutare la popolazione sfidando pericoli e diffidenze dei popolani vanno ricordati in particolare lo storico Benedetto Radice (all'epoca trentatreenne che creò una squadra di soccorso). Quando l’epidemia colerica – scrive Luigi Margaglio (Il Ciclope, n. 8 del 15 Maggio 1947) - s’abbattè con violenza distruggitrice, facendo il vuoto nelle famiglie, egli (Benedetto Radice), contro i pavidi che fuggivano il contagio, diede nobilissimo esempio di abnegazione e di amore fraterno. Alla testa di pochi generosi, sostituì il sindaco e gli assessori (che avevano messo in salvo il loro carname) organizzando soccorsi e portando l’ordine e il conforto là dove regnava la confusione e l’abbandono». In queste opere di solidarietà vanno anche ricordati il dott. Filippo Isola, Arcidiacono (commissario all’Igiene), il dott. Miraglia (direttore dell’Ufficio Sanitario), il dott. Licciardelli (direttore del Lazzareto), l’assessore avv.

Placido De Luca (successivamente sindaco di Bronte dal 1896 al 1901), Mariano Lo Turco, Serafino Venia, Giacomo Barnaba, Mons. Dusmet, arcivescovo di Catania, gli onorevoli Finocchiaro Aprile e De Felice, il Duca Nelson (Alexander Nelson-Bridport, che mise a disposizione del Comune 10 salme di frumento), il dott. Vincenzo Cervello. Quest'ultimo, eminente professore di chimica medica, nominato dal governo durante l’epidemia colerica Direttore sanitario per le province di Messina e Catania, meritò anche la medaglia d’oro quale benemerito della pubblica salute (a lui è intitolato un Ospedale di Palermo). In quel "luttuoso" fine anno 1887 era da poco cessata la terribile epidemia colerica e di già iniziavano i primi focolai di vaiolo e di febbri malariche. La cause, oltre ai fattori naturali, erano da attribuire soprattutto alla carenza di igiene ed all'inquinamento delle falde acquifere. «Infatti - scriveva il Regio delegato straordinario avv. Giuseppe Sorge nella sua relazione al Consiglio di Bronte letta nella tornata del 26 Novembre 1887 - la popolazione beve l’acqua dei pozzi che spesso si trovano accanto a pozzi neri permeabili; ha l’abitudine di gettare le "immondezze" nelle strade con la conseguenza di procurare l’inquinamento delle falde acquifere sotterranee, causa principale di tutte le malattie infettive».

L'Epidemia del 1887

|

|

Dagli all'untore!: Il linciaggio di Filippo Scoglio

Tu getti il colera e il ce la pagherai cara Pregiudizi o gli amici del colera I Comandamenti del Duca Nelson Le Regole auree del'Igiene

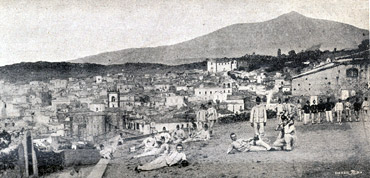

Bronte alla fine ottocento in un disegno di Agostino Attinà, ripreso dalla "Storia della Città di Bronte" di padre Gesualdo De Luca (Milano, Tipografia di San Giuseppe, 1883). Si distinguono la chiesa ed il convento di San Vito (a destra in alto), la Chiesa della SS. Trinità (la Matrice, al centro) e quella dell'Annunziata (sulla sinistra). |

I morti Benedetto Radice nelle "Memorie storiche di Bronte", dopo aver ricordato le carestie e le epidemie che funestarono la Sicilia nel XVI e nella prima metà del XVII secolo e le centinaia di migliaia di morti scrive che «Negli anni 1830, 1885, 1887 Bronte fu travagliato dal colera.

Nel 1830 vi morirono pochi; nel 1855 circa una cinquantina. Nel colera del 1887 in Bronte ne perirono quattrocentocinquanta; scapparono il sindaco Leotta ed anche gli assessori. Fu istituita una squadra di soccorso da Benedetto Radice, scrittore della presente memoria, della quale facevano patte Serafino Venia, Giuseppe Luca, Sebastiano De Luca e Luigi Longo.

Il commendatore Sorge, quale commissario regio, ebbe vigile cura e pubblicò una memoria ove è narrato il terribile morbo e a nome del municipio donò una pergamena a Benedetto Radice.

Dal luglio al novembre del 1918 infierì in Bronte la grippe-spagnuola. Vi morirono circa cinquecento». |

E sempre a proposito degli "spargitori di colera" il medico-poeta brontese Filippo Isola così scriveva nel 1895 nel suo libro "Prosa rimata" (Adernò, Tipografia Luigi Longhitano, 1898) ... Per l'opinione folle che il colera

da birbi indemoniati si dispensa,

come l'ombre distendosi la sera

la gente in casa a ripararsi pensa,

tura d'usci e finestre le fessure

e rinforza ben ben le serrature. ... |

| Il resoconto dello storico Benedetto Radice  Lo storico brontese Benedetto Radice fu testimone diretto dell’epidemia di colera che imperversò a Bronte sul finire del 1887. All’epoca aveva trent’anni e, dopo essersi laureatosi conseguendo il "diploma di causidico" che abilitava alla libera professione forense, viveva ancora a Bronte non esercitando alcuna attività. Lo storico brontese Benedetto Radice fu testimone diretto dell’epidemia di colera che imperversò a Bronte sul finire del 1887. All’epoca aveva trent’anni e, dopo essersi laureatosi conseguendo il "diploma di causidico" che abilitava alla libera professione forense, viveva ancora a Bronte non esercitando alcuna attività.

«Io - scriveva cinque anni prima, nel 1882, all’amico Enrico Cimbali, sollecitando una “raccomandazione” per un concorso ad un posto di cancelliere di pretura - mi sento molto avvilito, scoraggiato, pensando che, alla mia età, (ho 28 anni) per un cattivo indirizzo, debba vivere alle spalle del mio povero padre. E' cosa questa che mi tiene in una perplessità, in un dubbio amaro del mio avvenire ch'io intravedo molto scuro.»

Ancora due anni dopo, a 30 anni, nel febbraio 1884, chiedeva al Duca Nelson di essere assunto come dipendente alla Ducea. Dopo l’eroica esperienza del colera si lasciò alle spalle Bronte, intorno al 1888, per trasferirsi a Roma sua prima tappa e, successivamente, a Firenze, Sondrio, Fiesole ed a Empoli, dove insegnò a lungo. Rientrò definitivamente nel suo paese natale, nel 1924. «Vissuto 40 anni fuori di Bronte - scriveva nel 1930, ultimo anno della sua vita, vivo in solitudine lungi dagli affari e dai partiti». Malgrado le sue peculiari condizioni di malferma salute dedicò l’ultimo periodo della sua vita ancora a scrivere alcune memorie, Uomini e cose del mio tempo, solo recentemente edito dalla nipote Prof. Giuseppina Radice. Da queste memorie abbiamo tratto questo preciso resoconto dell'eroica attività che svolse nei tre mesi di colera che imperversò a Bronte sul finire del 1887.

«Non dimenticabile il colera che terribilmente infierì in Bronte (nelle due foto a destra, della stessa epoca, NdR) dal 16 Luglio a tutto il settembre 1887, nella quale peste furono colpiti 554, ne rimasero vittime 300. Causa principale di questo flagello la trascuratezza della pubblica igiene, la mancanza di cessi, l’inquinamento dell’acqua del pozzo della Piazza (relazione del dottor Lorenzo Miraglia al Prefetto della Provincia). Non fu possibile disporre un servizio di vigilanza ai posti come nel 1866, in cui il paese rimase immune dal contagio. «Non dimenticabile il colera che terribilmente infierì in Bronte (nelle due foto a destra, della stessa epoca, NdR) dal 16 Luglio a tutto il settembre 1887, nella quale peste furono colpiti 554, ne rimasero vittime 300. Causa principale di questo flagello la trascuratezza della pubblica igiene, la mancanza di cessi, l’inquinamento dell’acqua del pozzo della Piazza (relazione del dottor Lorenzo Miraglia al Prefetto della Provincia). Non fu possibile disporre un servizio di vigilanza ai posti come nel 1866, in cui il paese rimase immune dal contagio. Scrupolosa fu la vigilanza alla quale sopraintendeva l’avv. Giuseppe Liuzzo, Maggiore della Guardia Nazionale. In compenso gli fu conferita dal governo la medaglia dei Santi Maurizio e Lazzaro. In quella critica e dolorosa situazione fu destituito il Sindaco, sciolto il Consiglio comunale; gli assessori presero coraggiosamente la fuga nonostante la preghiera del Comm.re Voghera, inviato dal governo in Bronte per aiuto; e nonostante la promessa di onori cavallereschi. Imperava l’anarchia al Municipio, imperversava il morbo in città. Gli ammalati non venivano soccorsi; i morti rimanevano abbandonati nella casa ad ammorbare l’aere. Io, son costretto a mettere avanti il mio nome; con alcuni amici istituii una squadra di soccorso: Sebastiano De-Luca, Luigi Longo, Giuseppe Luca e Serafino Venia. Impiantato un ufficio sanitario nelle stanze dell’antico ospedale (che era sopra il Circolo Enrico Cimbali) ove venivano distribuite medicine e disinfettanti. Il Governo inviò l'avvocato Giuseppe Sorge, commissario straordinario, modello di gentiluomo che poscia fu prefetto e deputato, il quale, messosi a capo dell’Amministrazione con solerzia e intelligenza dispose i servizi necessari per combattere il male. In pochi giorni fu rizzato un lazzaretto alla Scialandro. Al Collegio Capizzi cominciò a funzionare una cucina economica diretta dalle suore salesiane alimentata dai sussidii governativi, dalle generose offerte dell’Arcivescovo Dusmet, dal Duca Alessandro Nelson che fece il dono di dieci salme di grano e dalle offerte di privati cittadini. Altri aiuti vennero dalla squadra di soccorso di Catania organizzati da Giuseppe De Felice poscia deputato emerito della sua città. Il servizio sanitario fu disposto dal Dottor Lorenzo Miraglia. Dei medici brontesi si segnalarono per attività il Dottor Francesco Saitta ed il giovane dottore Filippo Isola. Con abnegazione e non curando pericoli i giovani della squadra correvano qua e là, dal lazzaretto risonante di gemiti alle case dei poveri infermi languenti per abbandono.

Di giorno e di notte si portava il nostro buon umore, l’affetto e l’aiuto della scienza e l’entusiasmo giovanile. Alcuni contadini credendo che noi si spargesse il colera di notte, a volte, ci accoglievano a sassate. I preti, durante l’infierire dell’epidemia si mostrarono sacerdoti assistendo evangelicamente. Cessato il colera il Commendatore Sorge volle dare ai giovani della squadra di Bronte e di Catania, in segno di riconoscenza, un’artistica pergamena. Di giorno e di notte si portava il nostro buon umore, l’affetto e l’aiuto della scienza e l’entusiasmo giovanile. Alcuni contadini credendo che noi si spargesse il colera di notte, a volte, ci accoglievano a sassate. I preti, durante l’infierire dell’epidemia si mostrarono sacerdoti assistendo evangelicamente. Cessato il colera il Commendatore Sorge volle dare ai giovani della squadra di Bronte e di Catania, in segno di riconoscenza, un’artistica pergamena. Il governo del Re conferì a me, organizzatore e presidente della squadra, la medaglia d’argento di pubblica benemerenza, agli altri compagni quella di bronzo (per maggiore notizie leggasi la relazione del Commissario Sorge al Consiglio comunale di Bronte nel 1887 e la citata relazione del Dottor Miraglia). Gli scappati e qualche altro eminente cittadino facente parte del Circolo Enrico Cimbali si affaticarono a diminuire l’opera benefica della squadra. Solita ricompensa! Scomparso il colera, fece apparizione il vaiolo che mieté poche vittime ma disformò molti visi.» Il Radice, infine, ricorda che 15 anni dopo, nel 1911, per pochi giorni, "fece di nuovo capolino il colera". Ma l'esperienza del passato fu questa volta utile: "si ricorse subito ai rimedi e fortunatamente disparve lasciando una decina di vittime".

| Benedetto Radice ringrazia i volontari catanesi (articolo pubblicato sulla Gazzetta di Catania del 7 Settembre 1887, pagina Cronaca. Vedi «Il Radice sconosciuto», pag. 47.) «Il ritiro delle Squadre Democratiche dalla Provincia Bronte, 5 Settembre 1887 Verso le 4 pom. di ieri, una immensa folla plaudente, tutte le associazioni cittadine con bandiere, le autorità, tra cui delegato straordinario e la Croce Rossa di qui, accompagnarono, attraversando la via principale, fino alla piazza ove sorge il lazzaretto, la valorosa Squadra Democratica catanese, che tante vittime aveva strappato al morbo fatale e che tanti conforti aveva portato a Bronte. Le fatidiche note dell'inno di Garibaldi si spandevano per l’aria confondendosi con gli evviva che si mandavano alle Squadre democratiche ed alla democrazia catanese, evviva emessi da mille voci. Era la riconoscenza di una intera città che si manifestava entusiastica, solenne, imponente. Il presidente di questa benemerita Croce Rossa prese la parola a nome del paese ed espresse nobili e sentite parole di riconoscenza e di affetto. Il Capo squadra de' volontari catanesi, il valoroso Barnaba Giordano, commosso ringraziò il popolo contraccambiando il saluto. Nel momento della partenza l'entusiasmo crebbe e le strette di mano e gli abbracci di quei valorosi giovanotti furono contesi da tutti con affetto. Vi comunico, intanto, un indirizzo che questa Croce Rossa ha deliberato di mandare a codeste benemerite Squadre Democratiche. Agli amici delle Squadre Democratiche di Catania,

gli amici della Croce Rossa di Bronte.

A voi, o valorosi campioni della carità, che con gentile e pietoso pensiero, lasciando i vostri cari, veniste tra noi a portare il vostro aiuto, il vostro conforto, sfidando coraggiosamente e serenamente la morte colla coscienza di compiere un nobilissimo dovere verso l'umanità sofferente; a voi, o strenui volontari della carità che nobilitando il viver vostro coll'atto del più grande eroismo affermaste solennemente che la vita ha un gran valore quando viene spesa per la salute dell'umanità, e che il vero appellativo di eroe spetta non a chi spegne, ma a chi conserva la vita altrui, sacrificando la propria; a voi le mille benedizioni dei poveri generosamente e amorosamente assistiti siano il più nobile compenso. Voi non sedusse amor di compre e basse lodi, non venale mercede, ma il sentimento squisito e gentile della sventura accese i vostri nobili petti; e come perenne sarà la memoria della fatale sciagura che travagliò il nostro paese, perenne sarà la riconoscenza e la gratitudine nostra verso di voi. La vostra abnegazione, il vostro sacrificio spontaneo, disinteressato afferma vieppiù la santa idea che l’unico e indissolubile vincolo col quale la democrazia è unita ai popoli è un sincero, profondo e smisurato affetto verso di loro, e che l’unico, vero e sacro retaggio che la democrazia lascia ai popoli è il ricordo di questo sincero, profondo e smisurato affetto. A voi, o veri seguaci del Nazareno gli amici della Croce Rossa affratellati nella comune sventura mandano il più caldo saluto dell'anima. Benedetto Radice, Presidente

Giuseppe De Luca, Sebastiano De Luca, Luigi Longo, Serafino Venia». | L'epidemia di colera del 1855 «Nel 1855 - scrive G. De Luca nella sua Storia della Città di Bronte - molti Comuni circonvicini soggiacquero al micidiale colera. In Bronte non brillava la fiducia del 1837, (quando in un'altra epidemia di colera in Bronte si ebbe un solo decesso, ndr) ma si udiva un mesto susurro, un freddo timore: ne saremo colpiti. Mi faceva rammarico il confronto del primo fervore con tanta freddezza; e più il crescere delle voci: ne saremo colpiti; ed un tal quale designarsi tempo e quartiere. L’ultima Domenica di agosto solenne festa, sacra a Maria SS. Annunziata in Bronte, successe ai vespri il primo caso del ferale morbo, poi un caso quà, un altro là.

Durò sino a tutto ottobre. Non poterono contarsi che circa un cinquanta di veri colerosi, colpiti da fulminante o quasi fulminante colera, tra vecchi, infermi cronici, e bambini non si ebbero a piangere che poco più di cento morti. In altre epidemie non pestilenti siamo stati addolorati da numero di morti assai maggiore. Onde è che per Bronte grazie alla SS. Vergine il colera del 1855 fu un paterno avviso, non un desolante flagello. | 1855, Pregiudizi o Gli amici del colera  A proposito dell'epidemia di colera del 1855 vogliamo resuscitare dall’oblio quanto narrato da Eduardo Cimbali nel suo libro "Pregiudizi o gli amici del colera" (Roma, 1912, pagg. 69-70). Il fatto accadde realmente e lo ricostruiamo sulla scorta di documenti giudiziari nella pagina seguente. A proposito dell'epidemia di colera del 1855 vogliamo resuscitare dall’oblio quanto narrato da Eduardo Cimbali nel suo libro "Pregiudizi o gli amici del colera" (Roma, 1912, pagg. 69-70). Il fatto accadde realmente e lo ricostruiamo sulla scorta di documenti giudiziari nella pagina seguente.

Il Cimbali così lo descrive sommariamente (nella foto a destra, Bronte nel 1832, particolare tratto dal quadro di Giuseppe Politi Eruzione dell'Etna - la notte del 31 Ottobre 1832):

"Un tale popolano, soprannominato Scoglio, veniva pregiudizialmente considerato dagli stessi compaesani, spargitore di colera (allo stesso modo degli "untori" di manzoniana memoria). Ferocemente perseguitato in tutti i luoghi, egli fece richiesta alle autorità locali, di venire incarcerato come "volontario prigioniero" e sfuggire così alla persecuzione. Almeno così credeva. Finita l’epidemia, mesi dopo, volle essere rimesso in libertà. Non l’avesse mai fatto! Un giorno, incontrato casualmente, in una strada di campagna, da un buon numero di cittadini venne preso a pietrate. Egli, vistosi perduto, trasse da una borsa che teneva a tracolla (tascapane), un pezzo di pane che cominciò a sbriciolare, gettare nella loro direzione ed ad alta voce gridare: "Fuggite che vi avveleno, fuggite!" Il gruppo, subitamente spiazzato dal gesto e dalle parole dello Scoglio, indietreggiò ma ricompattatosi decise all’unisono di ammazzare un così malvagio e spietato uomo. Quindi, riavutisi dallo spavento provato sul principio, gli corsero dietro e a sassate lo fecero stramazzare morto a terra." | 1887 - I 18 Comandamenti del Duca Nelson  1. Rompere e vietare ogni comunicazione coi paesi vicini. 1. Rompere e vietare ogni comunicazione coi paesi vicini.

2. Chiudere e tenere chiuso notte e giorno i portoni del Castello di Maniace, e non lasciarvi entrare persone stranee ne maestri, ne gabelloti, ne forestieri, ne amici, ne parenti d'impiegati. 3. Sotto pena di licenziamento istantaneo sarà vietato agli impiegati di allontanarsi dai loro posti. Il primo che si allontani sarà sul momento licenziato senza riguardo alla persona. (...) 5. Agli impiegati sarà consegnata una bottiglia di soluzione di canfora da prendere nel modo descritto nel foglio stampato. (...) 7. Le lettere e corrispondenza saranno messe ogni mattina nella casa di Brancatello da una persona della Ducea abitante in Bronte, da ove saranno prese dopo mezzogiorno da qualcheduno di Maniace. Comunicazione personale vietata. 8. Il rinnovo di persone al Castello sarà ristrettissimo. Quelli che si trovano, resteranno senza cambiare. Comunicazione colle famiglie vietata. 9. Fare provviste di farina, patate e tutto ciò che potrà abbisognare per non dovere andare altrove. 10. Agli impiegati tutti sarà dato vino. (...) 12. Sospendere la vendita del frumento per non far entrare gente stranee in tempi pericolosi. (...) 14.Sarà sospesa la messa (...) 15. Il mangiare degli impiegati deve essere buono (...) 16. Una tazza di caffè forte è un buon disinfettante. 17. Ognuno deve portare in sacchetta un pezzo di Canfora. 18. Nel caso di dovere curare qualcheduno attaccato, mangiare bene e non stare senza cibo. 29 Marzo 1887

A. Nelson Hood | 1887, Dagli all'untore! Un episodio simile al cruento omicidio di Filippo Scoglio, ucciso perchè “creduto spacciator di veleni per propagare il colera”, avvenne anche a Maletto dove un incolpevole vittima, tale Vincenzo Giangreco, stava per fare la stessa fine. Ecco come racconta l'episodio Il Corriere di Catania (1887). La ferocia del pregiudizio  Bisogna dire che la paura è più contagiosa del colera: i fatti luttuosi di Licodia Eubea porgono la mano a quelli di Leonforte; questi fecondano alla loro volta, e il mal seme vai a trapiantarsi nel Comune di Maletto. Bisogna dire che la paura è più contagiosa del colera: i fatti luttuosi di Licodia Eubea porgono la mano a quelli di Leonforte; questi fecondano alla loro volta, e il mal seme vai a trapiantarsi nel Comune di Maletto.

Ecco, infatti, una scena selvaggia avvenuta in Maletto il giorno 17 scorso. Un povero contadino, per nome Vincenzo Giangreco, ad un'ora di notte ritornava dal bosco, guidando un somaro carico di legna. Giunte in contrada Borgalli, sente alla distanza di circa 15 passi, uno sparo di fucile, e subito dopo, due individui, armati di fucile, lo fermano. In men che si dica, il tristo coro sia accrebbe tanto da formare una masnada.

Dalle vicine macchie sbucavano ceffi irsuti e spaventevoli, a cui dava un aspetto più tetro il luccichio delle lame dei coltelli e delle scure ripercorse dai raggi lunari. Il mal capitato contadino tremava dal capo alle piante, piangeva, implorava la vita salva, poiché lui nulla avea commesso. E quellino:

- Tu getti il colera e il ce la pagherai cara. Difatti, dalle minacce passarono subito ai fatti, e gli fecero piovere addosso una grandine fitta di legnate da lasciarlo mezzo morto.

Poscia lo denudarono, gli bruciarono gl’indumenti, e, scavata una fossa, lo seppellirono vivo coprendolo di terra fino alla gola. Dopo ciò, la vil genia si radunò a consiglio per decidere se dovevano condannarlo a morte ovvero lasciarlo in libertà. V’era chi proponeva di fucilarlo; altri diceva:

- Giacchè è propagginato fino alla gola, mettiamolli sotto anche la testa e ci sbarazzeremo di questo infame che getta il colera, sangue di ... (e qui una forte bestemmia). A un tratto si alza colui che doveva essere il capo e dice: - No, non si ammazzi; una buona lezione l'ha avuta, o speriamo che ciò gli faccia mettere senno per l'avvenire. E difatti, subito dopo, lo estrassero dalla fossa e lo rimandarono a casa nudo, facendolo accompagnare da uno della masnada. Finora due dei manigoldi sono stati arrestati, gli altri si diedero alla latitanza; ma speriamo che cadano presto in mano all'Autorità giudiziaria. | 1910: Le Otto Regole auree del'Igiene  Per dare un'idea delle condizioni igienico-sanitarie nelle quali si trovava a vivere la popolazione brontese in quegli anni, riportiamo di seguito un articolo dal titolo "Igiene" de "La Voce del Popolo - Periodico democratico" (Anno I, numero 3 del 6 Marzo 1910). Per dare un'idea delle condizioni igienico-sanitarie nelle quali si trovava a vivere la popolazione brontese in quegli anni, riportiamo di seguito un articolo dal titolo "Igiene" de "La Voce del Popolo - Periodico democratico" (Anno I, numero 3 del 6 Marzo 1910).

Il giornale, un quindicinale diretto da Gaetano Buda e Pace Nicolò, stampato a Bronte con redazione e amministrazione in via Imbriani 63, dava ai lettori con un articolo firmato da Sanitas otto regole auree per «ottenere la purezza dell'aria, del suolo e dell’acqua».

Igiene «Una fognatura eseguita con tutte le esatte norme tecniche è la più essenziale opera di risanamento dei centri abitati.

Noi però in Bronte non possiamo risolvere il problema della nettezza pubblica in termini generali, ma dobbiamo invece, tenendo conto delle speciali condizioni topografiche ed economiche del paese, della mancanza d'acqua e della nessuna manutenzione delle vie, ricorrere a rimedi più idonei e più consentanei allo stato attuale, in cui ci troviamo. C’è pel Comune di Bronte un Regolamento di Polizia Urbana e nel primo capitolo abbiamo 39 articoli, che riflettono la conservazione e la nettezza dei luoghi pubblici. Noi non abbiamo visto osservato alcuno dei 39 articoli e ciò per la completa trascuraggine del Sindaco e dell'assessore del ramo. […] 1. Proibisca severamente il Sindaco lo getto di materie fecali e immondezza date in ogni ora e in ogni momento del giorno nelle pubbliche vie, ai pasto dei maiali, come suol farsi. Non è giusto ripetere ancora «Così han fatto i nostri nonni, così faremo noi ». 2. Ordini che tutte le materie fecali vengano da tutti quelli che mancano di buone latrine conservate in casa, per tutto il giorno in appositi recipienti di legno o di metallo. La stessa igiene, la polizia sanitaria ci insegna che basta riversarvi un po' di latte di calce, o cospargervi sopra uno strato di cenere o gesso o polvere di carbone o terra, tutte sostanze deodoranti, per sprigionarsi non alcun fetore. 3. Ordini alle guardie urbane di muoversi anzichè starsene al sole o a gozzovigliare nelle bettole, di girare pel paese e sorvegliare a che gli ordini non si trasgrediscano. 4. Obblighi l'appaltatore della spazzatura a tenere, quel numero di carri, carrettelle che é necessario allo smaltimento di tutte le sostanze, raccolte nelle singole case e quel tanto d'immondizie che si possa trovare sulle vie. 5. Obblighi l'appaltatore ad avere carri e carrettelle impermeabili, che non espandano quello che deve arrivare al letamaio. 6. Obblighi l'appaltatore di mandare in giro pel paese nelle prime ore del mattino e nelle ultime della sera, i suoi uomini coi loro carri e colle loro carrettelle perchè la gente possa riversarvi tutto quanto ha raccolto durante il giorno. 7. Stabilisca diverse località per letamai, per facilitare l'opera di smaltimento all'appaltatore. 8. Provveda a che i letamai siano possibilmente a fondo impermeabile e a che il letame venga coperto di terra per evitare che le pioggie lo diluiscano facendogli perdere molto del suo valore, dovendosi utilizzare a scopo agricolo. Così solo ogni singolo cittadino contribuirà a rispettare le ordinanze della polizia sanitaria e ad usufruire della nettezza pubblica, e così solo possiamo, ottenere la purezza dell'aria, del suolo e dell’acqua, tanto necessaria alla salute di tutti. [Sanitas]» |

|

Il colera del 1887 a Maletto

di Giorgio M. Luca  L’epidemia di colera nel 1887 colpì l’intera provincia di Catania e parte della Sicilia provocando migliaia di morti e gravi disagi alle popolazioni. A Catania, da dove partì l’infezione, i casi di colera furono 2500 con 732 morti; a Bronte si ebbero 450 morti. L’epidemia di colera nel 1887 colpì l’intera provincia di Catania e parte della Sicilia provocando migliaia di morti e gravi disagi alle popolazioni. A Catania, da dove partì l’infezione, i casi di colera furono 2500 con 732 morti; a Bronte si ebbero 450 morti.

Tuttavia a Maletto, in rapporto alla popolazione i casi furono più numerosi. Infatti su una popolazione presente di circa 3.100 unità, i decessi durante l’intero anno 1887 furono 235, di cui almeno 110 causati dal colera e concentrati nell’arco di tempo che va dal 9 agosto al 15 settembre, periodo di massima intensità del contagio. Se si eccettua l’anno 1876, quando a Maletto per una precedente epidemia i morti erano stati 262, in massima parte bambini, il 1887 rappresenta l’anno con il maggior numero di decessi di tutta la storia della comunità malettese, nonché la più grave epidemia colerica rispetto alle precedenti del 1855 e del 1837. Ai primi di marzo a Catania si erano avute le prime avvisaglie del morbo. A fine giugno il colera si intensificò espandendosi in tutta la provincia. A Maletto l’amministrazione comunale del Sindaco Notaio Antonino Putrino non sembrò eccessivamente preoccupata fino al 18 luglio, quando riconobbe nella seduta straordinaria del consiglio che «nelle attuali circostanze è in grave pericolo la pubblica salute» e deliberò la nomina di una sottocommissione sanitaria composta dai Sigg.ri: don Biagio Palermo, don Mariano Sgro, dott. Savoca Carmelo, Antonino Bonina, Saverio Battaglia e Francesco Luca «...per studiare come conservare la pubblica salute ed adottare quelle misure che crederà necessarie...». La Commissione però non ebbe modo di fornire un concreto contributo perché superata dall’incalzare del contagio e dall’immobilismo dell’amministrazione. Infatti come in molti altri centri,la maggiore parte degli amministratori fuggirono dal centro abitato per paura della malattia. Il consiglio comunale tenne l’ultima seduta il 30 luglio, sotto la presidenza di don Filippo Fiorini. Pochi i consiglieri presenti: Antonino Fiorini, Paolo La Piana, Giuseppe Calì, Antonino Putrino, Vincenzo Saitta, Luigi Grupposo, Giuseppe Gangi, Giuseppe Spatafora. La seduta, essendo insufficienti il numero dei consiglieri, venne dichiarata deserta.

Scappò anche l’unico medico presente nel paese, il dott. Carmelo Savoca di Malvagna, “vigliaccamente assentato”, che per questo sarà condannato dal Pretore a L. 100 di multa e a tre mesi di sospensione dalla professione. Così come era successo per Catania un mese prima, il 14 agosto il Prefetto Colmayer sciolse il consiglio comunale e nominò Regio Delegato Straordinario l’Avv. Francesco Meoli che giunse a Maletto qualche giorno dopo. Vi trovò una situazione disperata: assente ogni forma di autorità, i numerosi cadaveri giacevano insepolti nelle loro misere case, infatti il cimitero della Chiesa di S. Antonio era ormai incapace a contenerli e peraltro non c’era nessuno che si occupasse di tale dolorosa incombenza. La popolazione terrorizzata, in preda alla malattia che non risparmiava nessuna famiglia e in preda alla fame, con la poca acqua disponibile inquinata sotto una calura estiva insopportabile si era allontanata in massima parte dal paese. «...Triste episodio di un’altra epoca triste, in cui la superstizione e la sventura avevano spento la carità e l’umanità insieme.» Come scrisse il Verga. Infatti l’ignoranza e la superstizione induceva a ritenere, come era accaduto in epoche precedenti, che il colera “u quàrere”, fosse opera di fantomatici untori che spargevano sostanze misteriose per diffondere il contagio. La credulità popolare riteneva che tali untori misteriosi fossero o i preti che all’epoca erano il Sac. Antonino Schilirò, Vicario Foraneo, il Sac. Antonino Portale e il Sac. Giuseppe Calì o addirittura i medici, detentori di una scienza inaccessibile alla stragrande maggioranza dei cittadini,completamente analfabeti. Tale circostanza si ripeterà anche durante l’epidemia di grippe spagnola del 1917, quando verrà ritenuto responsabile il medico condotto dott. Foti di somministrare, a seconda delle simpatie o antipatie personali, un farmaco oppure un’altro, per fare vivere o morire i colpiti dall’epidemia. Le condizioni igieniche pubbliche e private spaventose: esseri umani ridotti a spettri che si aggiravano senza meta per le case e le vie, ricolme di rifiuti e di escrementi umani ed animali, in preda alla disperazione. Non c’era tempo da perdere per l’Avv. Meoli, che si dimostrò all’altezza della situazione.  Nominò subito il dott. Leopoldo Zappia da Bronte medico condotto straordinario; Nominò subito il dott. Leopoldo Zappia da Bronte medico condotto straordinario;

stante le urgenti circostanze adibì il terreno circostante alla Chiesa del Carmine a cimitero provvisorio, dividendolo in due parti: una per i morti di colera e l’altra per le malattie comuni. stante le urgenti circostanze adibì il terreno circostante alla Chiesa del Carmine a cimitero provvisorio, dividendolo in due parti: una per i morti di colera e l’altra per le malattie comuni.

Fece circondare l’intera zona con apposita recinzione onde impedire l’avvicinamento di persone ed il transito di animali. Il lavoro fu prontamente eseguito dal falegname Antonino Antonuccio;

istituì un lazzaretto per i colerosi, ove lui personalmente ed altri volontari prestarono la propria opera, a rischio della vita; istituì un lazzaretto per i colerosi, ove lui personalmente ed altri volontari prestarono la propria opera, a rischio della vita;

istituì, altresì, una cucina economica nella quale vennero distribuite gratuitamente razioni di pane, carne e brodo per gli ammalati ed i convalescenti; istituì, altresì, una cucina economica nella quale vennero distribuite gratuitamente razioni di pane, carne e brodo per gli ammalati ed i convalescenti;

incaricò per il trasporto dei cadaveri al cimitero provvisorio il carrettiere Antonino Errigo, detto “pernice”, i becchini Angelo Pettina e Giuseppe Adornetto ed altri operai straordinari per l’escavazione delle fosse ed i sotterramenti che per oltre un mese di susseguirono al ritmo di tre, quattro al giorno; incaricò per il trasporto dei cadaveri al cimitero provvisorio il carrettiere Antonino Errigo, detto “pernice”, i becchini Angelo Pettina e Giuseppe Adornetto ed altri operai straordinari per l’escavazione delle fosse ed i sotterramenti che per oltre un mese di susseguirono al ritmo di tre, quattro al giorno;

elargì contributi e sussidi comunali ai poveri ed agli ammalati, dando anche elemosine personali per sollevare le condizioni materiali e morali dei superstiti. elargì contributi e sussidi comunali ai poveri ed agli ammalati, dando anche elemosine personali per sollevare le condizioni materiali e morali dei superstiti.

Da Catania il Prefetto inviò squadre di disinfettatori e due medici straordinari per i colerosi: il dott. Licciandello e Citilli. Giunsero anche contributi in denaro da parte di numerose autorità: il re Umberto L. 1.700, il Prefetto L. 500, la Camera di Commercio L. 100, l’On. Camillo Finocchiaro Aprile, R. Delegato Straordinario del Comune di Catania, L. 100, l’Arcivescovo Dusmet L. 100, l’On. Nicolosi L.100. Il futuro Card. Dusmet che molto si era prodigato per aiutare la popolazione di Catania e provincia colpita dal colera, sarà decorato con la medaglia d’oro per benemerenza della salute pubblica. In questi frangenti, sotto la spinta e l’esempio dell’Avv. Meoli, numerosi cittadini prestarono la loro opera volontaria, fra i quali vengono ricordati: - il vice segretario del Comune don Giuseppe Petrina che prestando assiduo servizio negli uffici del Comune e principalmente allo Stato Civile, consentì la puntuale iscrizione di tutti gli atti di morte; - il giovane Mariano Petrina che diede una pubblica prova di abnegazione e di coraggio sia nello apprestare ai colerosi i soccorsi prescritti dal medico sia facendo anche da infermiere. agli ammalati pia gravi, senza curarsi del pericolo di contagio; per la sua opera sarà espressa dal nuovo consiglio comunale una pubblica lode che lo segnalerà alla pubblica ammirazione od esempio; - la guardia municipale Vincenzo Caruso e campestre Antonino Cali, che prestarono servizi straordinari per le inumazioni dei cadaveri e nella vigilanza per l’esecuzione dei provvedimenti per la pubblica igiene; - diversi altri cittadini che diedero la loro opera per fare ritornare Maletto alla normalità. A metà settembre la virulenza del vibriòne colerigeno sembrò placarsi, per cui i cittadini incominciarono a rientrare nelle proprie case. A fine mese la vita sembrò tornare alla normalità. Però col ritorno della gente in paese “si sviluppano immense e pericolose malattie per le quali era compromessa la vita della massima parte della popolazione”, come è scritto in un rapporto del tempo che vennero denominate “febbri palustri”. Si temette una ricomparsa del colera o di altre epidemie; probabilmente erano infezioni che con facilità attecchivano in organismi già debilitati, denutriti che sopravvivevano in precarie condizioni igieniche. Tuttavia, ciò indusse, come ultimo suo provvedimento, il R. Delegato Avv. Meoli, ad istituire il posto di medico condotto comunale, che sarà il Dott. Zappia, già medico straordinario per il colera. Da allora Maletto avrà ininterrottamente l’assistenza medica assicurata dalla condotta comunale. Il 23 ottobre si tennero le elezioni amministrative e il 28 il nuovo consiglio comunale venne insediato. Dopo l’elezione della nuova Giunta Municipale, formata da don Filippo Fiorini, don Rosario Palermo, Luigi Grupposo e Giuseppe Spadafora, il consiglio comunale esprimette in pubblica seduta una lode al delegato straordinario che cessava dall’incarico, per il suo operato durante il colera, deliberando di «dichiararsi meritevole dei più sentiti encomi e della più sincera deferenza l’avv. Francesco Meoli, la cui memoria resterà scolpita nel cuore di questi cittadini». Riprese così, dalla fine di ottobre di quel terribile anno 1887, la normale vita dei malettesi, alle prese con le proprie misere condizioni economiche e l’indigenza della massima parte di essi, che tuttavia, superato il triste episodio del colera, continueranno ad andare avanti Giorgio M. Luca

Maletto, ottobre 1993 P.S.: In occasione del censimento della popolazione del 2001, a Maletto è stata intitolata una strada all’Avv. Francesco Meoli.

|

|