"Il cavaliere ideale, un pò donchisciottesco, che metteva la sua lancia a difesa di

tutte le piccole creature cui si era fatto un torto"

Gesualdo De Luca  Scrittore versatile, passionale uomo di cultura, patì il carcere per le proprie opinioni ed anche un libro messo all'Indice Scrittore versatile, passionale uomo di cultura, patì il carcere per le proprie opinioni ed anche un libro messo all'Indice

Giuseppe Ignazio De Luca, in religione Gesualdo, figlio di Giosuè, nacque a Cesarò il Agosto 1814, in uno dei brevi periodi che la mamma - Maria Savoca Panneri - originaria di quel paese, soleva trascorrere nella casa paterna. Custode Generale e Priore cappuccino e autore di numerose e dotte opere teologiche, canoniche e storiche. Firmò sempre le sue opere Gesualdo De Luca da Bronte, quelle edite vanno dal 1843 e sono oltre 100; quelle inedite sono molte diecine e si trovano a Messina. Brillante oratore ed educatore, uomo del fare fu anche proposto per un Vescovado ma venne scartato per il suo carattere focoso (soprannominato Mongibello), irruente e attaccaliti, si interessò e scrisse di tutto, di Teologia, Diritto civile e canonico, Storia, Fisica, Apologetica ed altro. Probabilmente svolse i suoi primi studi nell'allora "Regie Scuole di Bronte" del Collegio Capizzi, fondato da pochi decenni e già in grande fulgore, anche se un suo biografo, Salvatore Paternò (nel suo "G. De Luca, Teologo del sacramento del matrimonio", Ed. Dehoniane, 1979) scrive che anche se può affermarsi almeno una sua dimestichezza con l'atmosfera del Capizzi", «le ricerche condotte non ci autorizzano a dedurlo; il Radice non ne parla nè lo stesso De Luca». «Se il giovane De Luca - continua Paternò - non frequentò il Capizzi certo non era da meno nè viveva ai margini; già era vivo in lui l'interesse culturale che lo metteva a confronto con i giovani dello stesso Collegio e che, in seguito, l'avrebbe distinto tra i Cappuccini». Dopo aver superato a Bronte gli esami e le formalità preliminare per essere ammesso all'ordine il giovane Giuseppe Ignazio Biagio De Luca, nell'ottobre del 1829, lascia il paese e a Castelbuono veste l'abito cappuccino assumendo il nome di Gesualdo.

Dopo un anno di noviziato trascorso in questo convento fu mandato dai superiori nel Santuario di Gibilmanna per completarvi gli studi. Fu ordinato sacerdote il 23 settembre 1837 e probabilmente ritornò a Bronte fino al 1840 per prepararsi al cosiddetto "esame di predicatore" in uso allora nell'Ordine dei Cappuccini. Il suo ingresso nella "scena pubblica" lo fa nel 1843 quando è chiamato come segretario di padre Felice Fenech da Lipari, superiore provinciale a Messina e Siracusa e successivamente Procuratore generale dell'Ordine. Nel 1846 lo troviamo già Guardiano del Santuario di Gibilmanna, dove riordinò l'Archivio riunendo ordinatamente tutte le scritture e si meritò il titolo di Benemerito per le varie opere fatte, descritte nel suo opuscolo "Il Santuario di Gibilmanna".

Ottenne dalla Santa Sede vari Rescritti che accordavano molti privilegi e grazie spirituali al Santuario. Trasferitosi a Roma, nel 1847 fu nominato segretario generale della Procura "per le risposte e consulte alle Sacre Congregazioni e membro della Commissione formata per l'esame delle Ordinazioni e Decisioni dei Capitolo Generale. Nel 1848, seguendo Pio IX che lasciata Roma si era rifugiato a Gaeta, padre Gesualdo si trasferisce a Napoli nel convento di S. Eframo Nuovo. Nelle due città ebbe modo di frequentare alti esponenti del mondo ecclesiastico e culturale dell'epoca (fra i quali i fratelli De Luca, Antonino Saverio, il cardinale, e l'economista Placido, a lui legati anche da rapporti di parentela). Un anno dopo, nell'agosto del 1849 torna a Bronte, dove la notorietà che lo aveva preceduto gli aprì subito le porte dell'insegnamento.

Fu nominato lettore di Teologia Dogmatica e Morale delle scuole dell'Ordine (dove insegnò per quattro anni) e successivamente nel Real Collegio Capizzi dove - scrisse lui stesso - «per lunga stagione fu Professore sulle cattedre di Diritto Canonico, di Teologia Dogmatica, di Filosofia, di Rettorica, e Letteratura latina, ed italiana» (dove ebbe fra i suoi allievi lo scrittore Luigi Capuana).

I libri e la Storia della Città di Bronte

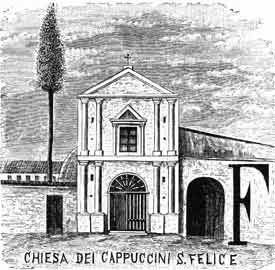

A Palermo (in quella università alla fine del 1859 ebbe dalla Regia Deputazione la patente di professore sostituto di diritto Canonico) iniziò per primo a ricercare antichi documenti e fonti sulla storia brontese riportandoli nel suo più famoso libro la "Storia della Città di Bronte", un ponderoso volume di 450 pagine edito a Milano nel 1883 (Tipografia di S. Giuseppe, Via S. Calogero, 9. Prezzo L. 8 in carta comune, e L. 10 in carta di lusso). A Palermo (in quella università alla fine del 1859 ebbe dalla Regia Deputazione la patente di professore sostituto di diritto Canonico) iniziò per primo a ricercare antichi documenti e fonti sulla storia brontese riportandoli nel suo più famoso libro la "Storia della Città di Bronte", un ponderoso volume di 450 pagine edito a Milano nel 1883 (Tipografia di S. Giuseppe, Via S. Calogero, 9. Prezzo L. 8 in carta comune, e L. 10 in carta di lusso). Le immagini riportate nel libro che ci consentono di vedere dopo oltre 150 anni com’erano tanti monumenti e chiese brontesi, sono del «bravo incisore» (così lo definisce lo stesso p. Gesualdo) Angelo Colombo, tratti da disegni «fatti dal pittore Brontese signor Agostino Attinà per mero patrio amore». L'opera, ristampata recentemente da Atesa editrice (Bologna 1987) per la Banca Mutua Popolare di Bronte, è divisa in tre parti: la prima, Epoca storica favolosa capp. I-VIII pagg. 15-84; la seconda, Epoca luminosa capp. I- XXI pagg. 85-358; la terza, il Territorio capp. I-VI pagg. 359-440. Contiene 47 illustrazioni riproducenti luoghi, chiese, personaggi e fregi vari. «Le origini della città di Bronte - scriveva il 5 luglio 1884 la Civiltà Cattolica nel recensire il libro - si perdono nella più remota antichità, e probabilmente si rannodano coll’epoca favolosa della Sicilia. Ma le memorie veramente storiche sono relativamente recenti, non rimontando che al decimo o all’undecimo secolo dell’era cristiana; ed anche queste sono assai scarse.

«Il ch. P. Gesualdo De Luca, consigliato da patrio amore, si è studiato di ricercare colla maggiore possibile diligenza i primordii di questa sua terra natale fin nei tempi favolosi, argomentando di congetture, dove non poteva per via di monumenti diretti.

In cotesto arringo egli dà pruova di ampia e molteplice erudizione geografica ed etnografica; la quale, se non sempre gli offre conclusioni certe o almeno abbastanza probabili per la esistenza di Bronte in quegli antichissimi tempi, gli apre però il campo di porgere al lettore notizie utilissime intorno alle condizioni telluriche dell’isola ed ai suoi abitatori in quelle vetustisslme età.»

«La storia di Bronte propriamente detta, ha principio nel secolo XV; e il nostro ch. Autore la descrive in tutte le sue particolarità e con somma accuratezza, sia nei pubblici avvenimenti e nelle relazioni politiche e attinenze coi popoli vicini, sia nelle condizioni religiose, sia finalmente nei fatti particolari più degni di memoria.

Vi ha una rassegna degli uomini più ragguardevoli che l’hanno illustrata, o colla santità della vlta e con opere di zelo, o con cariche illustri, massime ecclesiastiche, ovvero colla dottrina e con libri dati alla luce.»

«Termina il lavoro con uno studio accurato intorno alle vicende patite per le eruzioni vulcaniche ed altre condizioni del terreno, vuoi sotto il rispetto geologico, vuoi sotto il rispetto della fertilìtà e dei prodotti.

È un lavoro che non solo deve esser tornato gradevole ai brontesi, ma sarà accolto con favore dagli amatori degli studii storici. Lo stesso Santo Padre l’ha degnato di onorifico Breve.» Molti, come la stessa Civiltà Cattolica, giudicano molto "fantasiose" le ricostruzioni storiche fatte dal frate cappuccino, scritte più con «patrio amore» che con ricerche, documenti e studio; un altro nostro storico, Benedetto Radice, definì "caotico" il tentativo fatto anche se, afferma, "di che gli va pur data lode". Lo stesso padre Gesualdo, nel "Proemio", nel dichiarare di sentire superiore alle sue forze intellettuali, «alle acquistate cognizioni» ed sue «letterarie abitudini» l'intraprendere a scrivere la Storia di Bronte così dichiarava: «esprimo il sincero voto del mio cuore, che sorga dopo di me un Brontese migliore di me nell’ingegno e nel sapere; per produrre cosa maggiore e più utile.»

E l'auspicio del frate Gesualdo si è avverò perfettamente alcuni decenni dopo con Benedetto Radice e le sue Memorie storiche di Bronte. In quegli anni, nonostante le ricerche e l'intenso studio per portare a compimento l'opera, l'insegnamento e la pubblicazione di numerose altri libri, lo zelo pastorale del De Luca non accusa attenuazioni. Fervido oratore, con le sue predicazioni quaresimali interessava tutta la Sicilia ed era conteso dai vescovi dell'Isola. Ne danno testimonianza le tre edizioni della sue "Orazioni Sacre" (Catania 1866 e 1868, Roma 1874). Il suo biografo Salvatore Patanè cita quelle sicuramente accertate: Riposto (1850), Piedimonte (1851), Palazzolo (1855), Barcellona (1856), Termini Imerese (1858), Gangi (1860), Francavilla (1861), Messina 1874, Cesarò (1877). Uomo di studio e di azione, dalla lineare condotta morale, dotato di ingegno versatile e profondo, pubblicò oltre 100 opere, fra libri, opuscoli e commemorazioni varie, delle quali molte si trovano nella Biblioteche del Convento dei Padri Cappuccini (prima a Bronte, ora a Messina).  Tra le sue numerose opere (in parte sotto elencate) qui vogliamo in particolare ricordarne alcune: Tra le sue numerose opere (in parte sotto elencate) qui vogliamo in particolare ricordarne alcune:

- "Storia della Città di Bronte" (Milano, Tipografia S. Giuseppe, 1883, 450 pagg., il suo libro più noto e con il quale ancor oggi è ricordato e che l'Associazione vi dona in formato Pdf);

- Storia del Collegio Borbonico di Bronte, l'Istituto dove il Cappuccino insegnava (estratto dal Giornale Gioenio di Catania - 1852),

- Vita del Sac. D. Ignazio Capizzi da Bronte, uomo apostolico di Sicilia, il Venerabile che costruì il Collegio Borbonico (Catania, tipografia di C. Galatola - 1861); seconda edizione, Adernò, tip. di Vincenzo Metitiero, 1872, in 8° di pag. 269;

- "Consecrator christiani matrimoni" ("Consacratore del matrimonio cristiano nel sacramento vero e proprio della Nuova Legge", Catania, 1871 e 1876, quest'ultima edizione messa all'Indice da Leone XIII). Un'analisi del vincolo matrimoniale, anticipatrice e non adatta all'epoca del de Luca, che gli portò molta notorietà ma anche aspre critiche, noie e dispiaceri, validi sostenitori ed acerrimi dileggiatori. Alla fine fu costretto a rinnegare il suo pensiero, forzare il suo carattere altero e turbolento, rifiutare l'opera e sottomettersi alla Chiesa.

Padre Gesualdo, da "buon compaesano", attaccato alla tradizione ed alle proprie vedute, si unì anche al coro dei nemici e dei detrattori che cercavano di confutare e demolire le tesi anticipatrici di Nicola Spedalieri. Conservatore e filoborbonico, si scagliò specialmente contro le "assurde, false teorie" (così le definì nella Storia della Città di Bronte) sostenute dallo Spedalieri nel Libro primo "De' Diritti dell'uomo" ove, scriveva, «sragiona dei diritti e dei doveri dell’uomo e del contratto sociale, che forma la grande sventura di questa opera di lui». In un altro suo libro "Il contratto sociale discusso a mente dei sacri canoni" (Catania, 1882) rivolse feroci critiche al pensiero del filosofo definendolo, fra l'altro, «un miserabilissimo copista delle più empie teorie che forsennati ("Rousseau e simili deliranti") avevano scritto intorno all’origine e qualità de’ diritti e doveri naturali degli uomini…" e loro "ombra nefasta" che "…si avvolse in tante contraddizioni …». Si propose anche "eccitato da buoni amici, a raddrizzare questa grande opera del sacerdote Spedalieri ...se Dio gli avesse accordato vita longeva". "Ma - scrisse Giuseppe Cimbali (Attorno a Spedalieri, I vituperi di un secolo, Roma 1899) - l'annunziato scempio non fu compiuto. Per fortuna, Iddio non concesse ... la sperata longevità e lo scempio rimase allo stato di criminoso tentativo".

Il carcere

Gesualdo De Luca fu, come detto, conservatore e filoborbonico, ma sempre attento nella ricerca e nella difesa della verità, cultore della libertà d'opinione e, "forse più delle proprie convinzioni", si lasciava facilmente implicare in numerose liti "interparrocchiali" a Catania, Adrano, Randazzo, Palermo, ecc.. E naturalmente questo suo focoso carattere gli attirò calunnie ed accuse anche a sfondo politico (memorabile lo scontro e la lunga violenta lite avuti con l'arciprete Politi definito dal "buon frate", fra insulti, ingiurie e contumelie vari "un uomo fatto pel male, vera ignominia del clero"). Nel 1863 fu costretto a trasferirsi ad Acireale ("occasione fortunata di evitare il gelido freddo brontino", scriveva il frate) ed alla fine del 1865 fu trasferito a Catania. La soppressione degli ordini religiosi sancita dalla legge 3036 del 7 luglio 1866, fece di lui un "pericolo pubblico" o - scrive Salvatore Paternò - «almeno un possibile e capace sobillatore politico ed insieme uno strenuo difensore dei diritti propri e dei confratelli.»

I frati, infatti, in data 16 ottobre 1866 «si ebbero la fatale intima, in forza della quale infra otto giorni dovevano lasciare vuoti i conventi». Il 24, di sera, furono buttati sul lastrico ed andarono ad abitare tuguri che poterono procurarsi alla meglio. Il 22 settembre 1866 padre Gesualdo fu arrestato e dopo 14 giorni di prigione messo in libertà a patto che se ne andasse fuori della Provincia di Catania. Padre Gesualdo scelse Siracusa; dopo circa un mese - per allontanare dalle rispettive zone i religiosi più qualificati ed influenti - "dovette partire, insieme ad altri 114 frati, di cui 22 Cappuccini, alla volta di Genova che si era trasformata in un "centro di smistamento". Egli, con quattro confratelli siracusani, ebbe in sorte Bergamo." Fu un breve esilio. Nei primi mesi del 1867 ritornò a Bronte, riprese ad insegnare eloquenza latina ed italiana al Capizzi "e si diede con rinnovato slancio alle sue attività preferite: la predicazione e la produzione letteraria".

Il suo Consecrator messo all'Indice

Tre anni dopo ritorna a Roma col compito di preparare gli interventi di alcuni vescovi del Concilio Vaticano I, impegnandosi particolarmente per la definizione dell'infallibilità e difendendo accanitamente il potere temporale del Papa. Durante questo periodo fu nominato socio onorario di prestigiose accademie romane. Tornato a Bronte nel 1870, riprese l'insegnamento di Filosofia al Capizzi, dedicandosi allo scrivere nuovi libri.

E' di questo periodo il "Consecrator Christiani matrimonii in verum et proprium sacramentum Novae Legis. Tractatus Theologicus", (Catania 1871, pagg. 600, 1876, II ediz., in 2 volumi). Quest'opera, in un periodo nel quale il vincolo matrimoniale cominciava a considerarsi un contratto civile e non qualcosa di sacro, portò al De Luca molta notorietà ma anche critiche, noie e dispiaceri, validi sostenitori ed acerrimi dileggiatori. E' di questo periodo il "Consecrator Christiani matrimonii in verum et proprium sacramentum Novae Legis. Tractatus Theologicus", (Catania 1871, pagg. 600, 1876, II ediz., in 2 volumi). Quest'opera, in un periodo nel quale il vincolo matrimoniale cominciava a considerarsi un contratto civile e non qualcosa di sacro, portò al De Luca molta notorietà ma anche critiche, noie e dispiaceri, validi sostenitori ed acerrimi dileggiatori. Il libro ebbe notevole diffusione anche all'estero, particolarmente in Francia, Germania e Portogallo ma le idee propugnate da padre Gesualdo (a destra in un ritratto di Nunziato Petralia) suscitarono contrasti, gli causarono altri nemici e il 17 luglio del 1878, pochi mesi dopo la morte di Pio IX, il nuovo papa Leone XIII condannava e metteva all'Indice dei libri proibiti la seconda edizione dell'opera con "la incorsa pena della privazione della voce attiva e passiva per tre anni" secondo le costituzioni dell'Ordine. Perchè il "Consecrator" - seconda edizione - fu condannato e messo all'indice? “La santa chiesa, - dichiarò lo stesso Gesualdo De Luca - nostra madre, in quanto retta dagli uomini, veste qualche volta gli stessi difetti degli uomini”.

Salvatore Paternò - nel dedurre che "il vero movente del provvedimento non includesse motivi strettamente teologici" - in merito così scrive: «Le notizie che ci è stato dato di raccogliere non permettono una risposta adeguata. Infatti, sono anch'esse testimonianze dello stesso autore o da lui riferite. Tuttavia, hanno, ci sembra, del verosimile. Per il De Luca è indubbio che si sia trattato di una macchinazione. L'appiglio non mancava: "... la mia opera era stata stampata senza l'approvazione ed esame dell'Ordine", "... mancava nei volumi editi la stampa delle consuete formule di esame e approvazione che io in forza di altri esempi credeva potere stampare in fine del terzo volume. Non feci in tempo di potere correggere questo errore".» «E - scrive ancora Paternò - abbastanza sorprendente, ci sembra, che un autore così "pericoloso" come P. Gesualdo, proprio nel 1879 fosse nominato membro onorario della "Societas Romana Princeps a Petro juris consultorum..." e collaborasse all'organo della stessa Società "Annali degli Avvocati di S. Pietro". Il frate cappuccino, che attese inutilmente di conoscere i motivi della sua condanna, lottò in tutti i modi per ottenere giustizia, la reintegrazione del suo onore e per far rimuovere la condanna. Ma fu tutto inutile. Gli ultimi anni della sua vita li dedicò al paese natale con la sua "Storia della Città di Bronte" (vedi in questo sito il capitolo dedicato ai Fatti di Bronte o l'intero libro in formato PdF) ed alla ricostruzione della Provincia monastica che usciva in condizioni misere dalle leggi di soppressione. Padre Gesualdo si attivò per risollevare le sorti del piccolo Convento dei pp. Cappuccini di Bronte (una parte di esso, nel 1882, era stata adibita dal Comune come ospedale) riorganizzandolo e dirigendolo, con brevi interruzioni fino alla morte. Gesualdo De Luca morì a

78 anni il 26 febbraio del 1892 a Bronte. E’ sepolto nel cimitero di Bronte, sotto il pavimento davanti all’altare della Cappella dell'Ordine Francescano. La lapide così recita: "Chiude quest'urna, le spoglie mortali, del M. R. Gesualdo De Luca, ex Prov. Capp., di molte e dotte opere teologiche canoniche oratorie storiche scrittore chiarissimo, della Congr. del 3° Ordine del P. S. Franc., fondatore, morì di anni 78 nel 1892 a 26 Feb., pregate". Dopo quasi quattro secoli dalla sua costruzione, anche il convento dei Padri Cappuccini, dove frate Gesualdo visse e morì, così da lui strenuamente difeso tanto da patire il carcere, ha chiuso i battenti con il trasferimento ad altra sede degli ultimi due frati rimasti. Molti documenti e suoi manoscritti che si conservano a nella biblioteca del Convento, con la chiusura (Settembre 2010), sono stati trasferiti in altri luoghi, probabilmente a Messina.

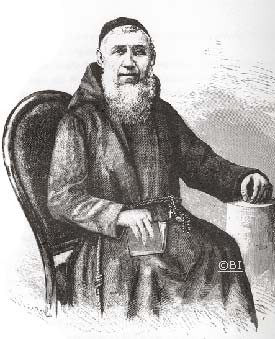

Nelle tre immagini sopra: Padre Gesualdo De Luca in una incisione riportata dal suo libro "Storia della Città di Bronte" (1883,

incisione di Angelo Colombo su disegno di

Agostino Attinà); in una rarissima foto tratta dal sito dei Frati Minori Cappuccini di Messina e in un dipinto di Nunziato Petralia conservato nel Real Collegio Capizzi. Il quadro (olio su tela di cm 104 x 77) porta in basso la seguente iscrizione: «M[olto] r[everendo] p[adre] Gesualdo De Luca da Bronte ex prov[incia]le cappuccino. Per ingegno, / dottrina e zelo della cattolica fede meritamente celebre fondò nel 1861 la nostra congregazione del III ord[i]ne del p[adre] S[an] Francesco rimpianto / mori' nel 1892 a 27 febrajo di anni 68». A destra è riportata la firma del pittore: «Nunziato Petralia pinse / 1903»

|

libri di Gesualdo De Luca L'onnisciente P. Gesualdo De Luca, persona coltissima e sempre attiva, si interessò un pò di tutto, oratoria, diritto, storia, liturgia, teologia, apologetica ed altro. Uomo di studio e di azione era noto per la sua turbolenza caratteriale ma anche per la prolificità letteraria. Le opere da lui edite vanno dal 1843 e sono oltre 100, quelle inedite sono molte diecine e si trovano a Messina. Firmò quasi sempre le sue opere "Gesualdo De Luca da Bronte". Di seguito ne elenchiamo alcune corredate da qualche recensione dell'epoca.  - Il Contratto Sociale à mente dei Sacri Canoni, Catania 1842. - Il Contratto Sociale à mente dei Sacri Canoni, Catania 1842.

- Dissertazioni su vari argomenti di diritto canonico, Napoli 1849. - Il diritto di proprietà nell’insegnamento e nei fatti della Cattolica Chiesa (due volumi, Catania 1852/1853) - Il Santuario di Maria SS. di Gibilmanna, Convento dei RR. PP. Cappuccini in territorio di Cefalù. Catania - Tipografia del Reale Ospizio di Beneficenza, 1856, 2° ediz.1862. - I diritti divini ed umani nei loro principii e rapporti, (in due volumi, Catania 1854 di 422 pag. e Palermo 1857 di 325 pag.) - Esame di controversie ecclesiastiche (Tipografia di C. Galàtola, Catania 1859, pp. 303). Ristampato nel 2011 (Nabu Press, in inglese e italiano). La collaborazione tra questa famiglia di tipografi catanesi e Gesualdo De Luca fu ragguardevole. I titoli pubblicati a nome De Luca dalle officine C. Galàtola fino al 1886 sono circa venticinque, presenti oggi principalmente nella Biblioteca del Reale Collegio Capizzi di Bronte e nelle Biblioteche provinciali dei Cappuccini di Palermo e di Messina. - Memorie canoniche su l’officio di cappellani di monasteri. Palermo 1862. - Rimonstranza del clero di Bronte e memoria pel regio exequatur 1860, 1863. - Orazioni sacre, Catania, stabilimento tipografico di C. Galatola nel R. Ospizio di beneficenza, 1866; un vol. in 8° di pag. 310 (seconda edizione 1868, terza edizione, Roma 1874, pag. 540). Una recensione dell’epoca: «La più gran parte delle Orazioni sacre contenute in questo volume sono Panegirici. In essi l’eloquente Autore segue con buon metodo il principio, che il fondo di un panegirico dev’essere la Storia; e la morale vi deve essere inserita con parsimonia; cosicché chi lo ascolta impari le geste del Santo encomiato, e s’invogli d’imitarlo. In quanto alla tessitura ci sembrano molto bene scelte le proposizioni di ciascun panegirico, siccome quelle·che in un concetto solo dànno l’idea giusta e naturale di ciascun Santo. L a nobiltà poi dello stile onde sono svolti è proporzionata alla grandezza del soggetto trattato.» - Questioni di Diritto Pubblico Ecclesiastico (Catania, Tip. di C. Galatola - 1868); - Cur verbum caro factum est (Perchè il Verbo si è fatto carne, Catania, 1869); ebbe una notevole risonanza, testimoniata anche dalla recensione che ne fece la Civiltà Cattolica, X, 1870, 59, ss.; - De regno Dei eiusque Summo Pontifice, Roma 1870; un'analisi teologica che esplora la relazione tra il regno di Dio e il ruolo del Papa nella Chiesa cattolica.  - De Regno Dei divinaque summi Pontificis potestate in hebraea et christiana gente, Conquisitio historica et dogmatica. Romae, ex typ. Salviucci, 1870 in 8, di pag. 148. Il concetto storico del regno di Dio nel popolo ebreo e come il sistema fosse strettamente teocratico. - De Regno Dei divinaque summi Pontificis potestate in hebraea et christiana gente, Conquisitio historica et dogmatica. Romae, ex typ. Salviucci, 1870 in 8, di pag. 148. Il concetto storico del regno di Dio nel popolo ebreo e come il sistema fosse strettamente teocratico.

- Pro opportunitate oecumenicae declarationis de pontificia, magisteriali infallibili tate theologica disquisitio, (Neapoli, ex typ. Piscopo 1870. In 8° di pag. 300). «La mente feconda del R. P. Gesualdo De Luca da Bronte – scriveva la Civiltà cattolica - ha messo in luce quasi allo stesso tempo, come due gemelli, due libri, i quali e per la mole e più ancora per la dottrina meritano il nome di opere, anzichè di operette. Il concetto del primo lavoro si vede abbastanza dal titolo; Del regno di Dio e della divina potestà del Sommo Pontefice presso gli Ebrei e presso i Cristiani, Disquisizione istorica e dogmatica. Secondo ciò il lavoro è diviso in due parti, e ciascuna è suddivisa in una disquisizione istorica e in un’altra dogmatica.» - Consecrator·christiani matrimonii in verum et proprium sacramentum novae legis (in latino). Catania, Tip. Galatola Crescenzio, 1871 e 1876, quest’ultima edizione nel 1878 fu messa all’Indice da Leone XIII (Decreto Santo Uffizio, Fer. IV, 17 luglio 18/8), ma P. Gesualdo, si legge in calce al decreto, "si è sottomesso lodevolmente e rifiutò l'opera". - Resoconto d’una discussione pubblica in materia religiosa, avvenuta in Aggira, il 19 gennaio 1872, tra il Cappuccino Gesualdo De Luca ed il Sig. Malan sedicente Pastore Evangelico. (Estratto dalla Parola Cattolica), Messina, Tip. Luigi Oliva Corso Cavour N. 152, 1872. Un opusc. In 8° di pag. 48. Ecco una recensione dell’epoca: «In Aggira. il sig. Malan, pastore evangelico sfidò il clero cattolico a una pubblica discussione. Il p. Gesualdo De Luca, Cappuccino, col permesso del Vescovo, accettò di rispondere: e la disputa fu tenuta il dì 19 Gennaio 1872.I protestanti, conforme al solito, spacciarono subito mille menzogne sopra il successo della controversia, attribuendosene la vittoria. Il p. Gesualdo è stato costretto a pubblicare la storia genuina di quel fatto, valendosi specialmente del verbale pubblico, che se ne fece, firmato dalle due parti. Questa storia è il Resoconto qui annunciato nel qua1e si scorge, con quanta dottrina, buon senso e dignità sostenesse egli la verità cattolica; e come questa brillasse specialmente per la povertà e la vanità degli argomenti arrecati in contrario.» - Dissertazione sul dritto di Gesù Cristo S. N. al civile imperio di tutto l’umano genere, Tipografia poliglotta della S. C. di Propaganda Fide, Roma 1874. - Conferenza sulla causa di galileo Galilei presso la Santa Sede Romana a cagione del sistema astronomico Copernicano, Tip. Poliglotta della S. C. di Propaganda Fide, Roma 1875, in 8. di pag. 47. «E’ un esame storico-critico – scriveva la Civiltà Cattolica in una recensione del libro - che fa il dotto Autore, della famosa causa di Galileo presso la Santa Sede, ricavando da esso, una volta di più, trionfali risposte alle accuse, che parte la ignoranza e parte la mala fede vanno tuttavia ripetendo, per occasione di quella causa contro la Chiesa. - Elogio funebre alla memoria del Sig. Giuseppe Liuzzo, Giureconsulto Brontese, Catania, Stab. Tip. Di G. Galatola, nel R ospizio di Beneficenza, 1874, un opusc. in 8. di pag. 24. Una recensione dell’epoca: «Come un sacro oratore possa pronunziare un Elogio funebre d’un defunto, la cui vita fu menata lontana dalle pratiche religiose, l’apprendano i lettori da questa Orazione veramente eloquente del ch. P. Gesualdo da Bronte. La conversione del Liuzzo in punto di morte è il fondamento del suo discorso: nel quale più che all’elogio del defunto ei mira al vantaggio spirituale dei viventi suoi ascoltatori.» - Tentativi poetici del R. P. Gesualdo De Luca, per la sacra visita dell'ecc.mo e r.mo monsignore d. Giuseppe Benedetto Dusmet arcivesco di Catania in Bronte, Cefalù, Tip. di Salvatore Gussio, 1881, 15 pp. - Il Servo di Dio Mons. Antonio Franco, Abate e Prelato Ordinario di Santa Lucia del Mela, Tipografia di G. Pastore, Catania 1889

dd. - Egli ci ha fatto e noi siamo suoi. Antropologia cristiana tra grazia e responsabilità (libro ristampato nel 2009, Rubettino Editore, Collana Verbum) | La Storia della Città di Bronte  A

destra le prime due pagine della "Storia della Città di Bronte" di padre Gesualdo De Luca (Milano, Tipografia di San Giuseppe, 1883). A

destra le prime due pagine della "Storia della Città di Bronte" di padre Gesualdo De Luca (Milano, Tipografia di San Giuseppe, 1883).

Le immagini riportate nel libro che ci consentono di vedere dopo oltre 150 anni com’erano tanti monumenti e chiese brontesi, sono del «bravo incisore» (così lo definisce lo stesso p. Gesualdo) Angelo Colombo, tratti da disegni realizzati dal pittore brontese Agostino Attinà «per mero patrio amore, ed è a convenirsi che hanno un merito; e se in qualche cosa pare qualcuna un po’ discorde dal vero, n’è stata cagione il luogo donde è stato preso il disegno».

Il Radice, l'altro nostro storico, definì "caotico" il tentativo fatto dal De Luca, anche se, afferma, "di che gli va pur data lode". E molta lode doveva riconoscergliela lui stesso dato che nello scrivere 40 anni dopo le sue Memorie storiche di Bronte trovò il cammino già tracciato dal frate cappuccino che per primo si cimentò nel configurare uno schema di storia della Città. Il Radice, pur con metodi diversi ed una impostazione più moderna trovò in qualche modo la strada già delineata, uno schema già fatto che quasi fedelmente seguì. Abbiamo realizzato per voi la Storia della Città di Bronte di Gesualdo De Luca in formato  (scarica il libro, formato Pdf, 250 pagg., 3022 Kb). (scarica il libro, formato Pdf, 250 pagg., 3022 Kb). |

Il ricordo di Luigi Capuana Il ricordo di Luigi Capuana

Il Capuana quando frequentava la scuola comunale di Mineo già manifestava una certa predisposizione per le lettere e, in particolare, per la poesia dialettale, ma la sua istruzione lasciava ancora molto a desiderare.

Così il piccolo Luigi nel 1951 fu iscritto al

Real Collegio Borbonico di Bronte, dove rimase fino al 1855 studiando i classici italiani sotto la guida del frate cappuccino padre Gesualdo De Luca, e continuando a scrivere componimenti poetici (riuscì perfino, a soli 13 anni, a pubblicare un sonetto, Per l’Immacolata Concezione della B. V. Maria).

Questi i suoi ricordi sul professore De Luca pubblicati nel libro Il primo passo – Note autobiografiche, raccolte per cure di Ferdinando Martino e Guido Biagi (G. C. Sansoni Editore, Firenze, 1922?).

(…) «Dio forse avrà perdonato nell’altro mondo il frate cappuccino che fece stampare un mio sonetto

Alla Immacolata, di cui ricordo il primo verso:

- Donna veggio di sovruman splendore...! ro nel Collegio di Bronte, avevo 13 anni! Credo che questo sonetto sia stato il cattivo germe da cui sono venuti fuori dopo, a grande distanza, i trenta e più volumi che portano in fronte il mio nome. Povero padre Gesualdo de Luca! Mi voleva tanto bene e non immaginava che la sua indulgenza avrebbe potuto, un giorno o l’altro, condurmi a questo. Debbo dire però, a scusa del dotto frate, che nella mia vocazione letteraria c’entra, un pochino, di traforo, Gabriele Rossetti. Ed ecco come. Un giorno padre Gesualdo mi aveva invitato

a pranzo nel convento. Rimasto solo nella sua cella mentr’egli era andato a recitare il vespro in coro con gli altri frati, mi misi a frugare nello scaffale dei libri; e, nascosto dietro una filza di volumi rilegati, trovai un volume di versi che attirò la mia curiosità. Dapprima pensai di chiederglielo in prestito; ma dubitando che il frate me lo negasse col pretesto che quella lettura poteva distrarmi dallo studio, pensai bene di portarlo via senza permesso. Lo ficcai in fretta tra il panciotto e la camicia sotto la zimarra di seminarista, e tornai giubilante con la mia preda in Collegio. La sera, nell’ora di studio, lo trassi, con cautela, dal nascondiglio e cominciai a leggere.

Non ero capace d’intenderlo pienamente, ma certe strofe contro il Papa e contro i Borboni mi atterrirono. Allora, nel ‘51, in Sicilia eravamo molto ignoranti e molto ingenui a tredici anni! Due giorni dopo, esitando, confessai la mia colpa al frate:

- Giusto quello dovevate prendere! - esclamò il padre Gesualdo strappandomi il libro di mano. Il frate aveva ragione. Da lì a non molto infatti io scrivevo un inno rivoluzionario (Dio sa che roba !) per incitare i collegiali a ribellarsi contro il rettore e i prefetti: inno che mi fu sequestrato e pel quale non fui punito soltanto in grazia dell’età. Il manoscritto forse trovasi ancora nell’archivio di quel Collegio.» (…) Luigi Capuana | Così lo definiscono  Benedetto Radice ne parla come "noto al mondo ecclesiastico per le sue opere di diritto canonico, per l'amore ai borboni e per il suo spirito turbolento". Benedetto Radice ne parla come "noto al mondo ecclesiastico per le sue opere di diritto canonico, per l'amore ai borboni e per il suo spirito turbolento".

Padre Giustino da Patti (Autori ed opere dei Cappuccini di Messina, 1938) scrive che "era il cavaliere ideale, un pò donchisciottesco, che metteva la sua lancia a difesa di tutte le piccole creature cui si era fatto un torto". Salvatore Paternò, il suo biografo, cosi lo descrive: «uomo di elevato ingegno, di straordinaria cultura giuridica e teologica, di appassionato e, a volte, problematico attaccamento alla tradizione, allo "statu quo", alle proprie vedute; uomo chiamato, scongiurato, stuzzicato, per colmare lacune, rivendicare diritti lesi, chiudere bocche troppo invadenti, ed insieme l'uomo dal piglio polemico facile e qualche volta piccino,  l'uomo burbero e generoso, ingenuo e sagace, l'uomo di pensiero e di furibondo impeto nella mischia». l'uomo burbero e generoso, ingenuo e sagace, l'uomo di pensiero e di furibondo impeto nella mischia». Padre Gesualdo fu socio della Accademia "Peloritana" (di Messina), della "Gioenia" (Catania), degli "Zelanti" (Acireale) e dei "Trasformati" (Noto); membro delle Pontificie Accademie della Religione Cattolica e dell'Immacolata Concezione; consultore e teologo di Mons. Vescovo di Muro nel Concilio Vaticano; Avvocato onorario di San Pietro (onorificenza pontificia concessa dal 1878 al 1909 oggi soppressa). Nelle due immagini il convento dei Padri Cappuccini dove il frate visse e (a destra) la cappella del cimitero di Bronte (a sinistra nella foto) nel cui pavimento è sepolto. | La difesa dei principi di giustizia e di onestà «Quando si tratta di fare il bene, e difendere i principi di giustizia e di onestà, soffrire persecuzioni e calunnie è un bel nulla: l'è anzi una gloria. Io ho sofferto per la difesa dei principii di giustizia e di onestà: son pronto ancora a soffrire e lottare.

Ho fatto qualche bene al popolo, son pronto a farne ancora di più di qualunque persecuzione e calunnia. Brontesi, pel vostro bene avrete sempre con voi il vostro che si sottoscrive».

P. Gesualdo De Luca | Niente scuola alle figliole di lavandaje, acquarole e pezzenti! «Perchè tanta moltiplicazione di scuole e d’insegnanti? Non posso riprovare l’impegno di estendere l’istruzione letteraria anche nel più basso volgo. Ma pure tra i miserissimi, che vivono di duro, scarso e penoso pane? E dovendo andare alla scuola, siasi serale, dopo le lagrime del giorno; chi loro appresterà forze, riposo e pane?

Ed anche le figliuole delle lavandaje, delle acquarole, delle pezzenti? Che han da fare cotali giovincelli e giovanette dei problemi di aritmetica, dell’algebra e delle grammatiche?

Oh lasciateli vivere, e lasciateli istruire dalla madre e dal Parroco, e loro basta. Se native eccezioni vi fossero, queste faranno meglio da loro stesse.» P. Gesualdo De Luca | Le macchine metalliche..., Luigi Capuana ed Enrico Cimbali Nell'agosto del 1883, padre Gesualdo scriveva ad Enrico Cimbali, suo amico, allora residente a Roma: «Bronte 2 feb. 1883

Mio carissimo Avv. D. Enrico Prof. Cimbali Ricevei l'annuncio bibliografico della mia storia di Bronte con la sua sottoscrizione. Grazie. Un grande favore le chieggo, ed é quello che in qualche giornale politico di grido sia stampato cotale mio Annunzio a richiamare l'attenzione di tutti alla mia promessa di provare che i fulmini di Giove fabbricati da Bronte e compagni fossero stati macchine metalliche esplodenti proiettili mortiferi; locché sarebbe cannoni da guerra tre secoli dopo il diluvio fabbricati nella spelonche dell'Etna da Bronte e socii ciclopi!

Sicurissimo della prova bramo che sia destata la curiosità e la rivalità dei dotti e semidotti; acciò pubblicata dai medesimi giornalisti la solidità della prova, la storia di Bronte si abbia degli acquirenti anche da fuori dei nostri monti e mari. Mi si dice che il mio carissimo D. Luigi Capuana da Mineo sia in Roma, e scrive nel Fanfulla. Se é vero e lo conosce, incontrandolo mel riverisca, e gli dica che lo prego di destare il rumore da me desiderato per mezzo del Fanfulla. Vedendoli, faccia gradire i miei rispetti ai Signori Senatori Gravina e Maiorana cui arriveranno i fascicoli della storia.

Mi creda suo aff.mo

P. Gesualdo De Luca» La lettera originale si trovava nella Biblioteca dei Padri Cappuccini di Bronte. Il "rumore" riguardava certi particolari contenuti nella sua Storia della città di Bronte già in corso di stampa. Il "carissimo" Luigi Capuana era stato allievo di p. Gesualdo, nel periodo di studi fatti al Real collegio Capizzi. I fatti di Bronte di p. G. De Luca |

|

|