Odio vecchio e profondo rancore contro un notajo di asprissimi modi. Profondo rancore avverso gli ufficiali della Ducea e del Comune, per la perdita fatta soffrire ai campagnuoli ed agli armentarii e mandriani, con la privazione dei privilegii e diritti antichi del popolo negli usi di far legno liberamente, verde e secco per qualsiasi uso; e liberamente seminare, innestare alberi selvaggi, e per la violazione delle Difese e dei Parapasceri e simili.due infelici.  Erano queste materie attissime a divampare in vasto incendio, postavi sopra appena una scintilla di fuoco. Si riaccesero gli odii, i rancori, i partiti e le scissure dei civili non sfogati nel 1848. Gli emissarii da paesi stranieri andavano. e venivano. Erano queste materie attissime a divampare in vasto incendio, postavi sopra appena una scintilla di fuoco. Si riaccesero gli odii, i rancori, i partiti e le scissure dei civili non sfogati nel 1848. Gli emissarii da paesi stranieri andavano. e venivano.

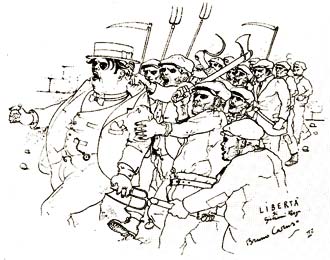

Gli scappati dagli ergastoli e dai ferri percorrevano su e giù le aperte campagne, le masserie, i boschi; accendendo e preparando gli animi per la festa dei cinque agosto, che cadeva in giorno di Domenica. Era un vocio pubblico, solenne, che in quel dì avea da farsi la scanna dei gentiluomini, e provvedevansi di armi e munizioni. Abbenchè vi fossero più corpi di guardie cittadine capitanati da buoni civili, non si venne ad una determinazione atta ad impedire si grande tempesta, che addiveniva sempre più minacciosa. Si venne all’arresto di cinque caporioni; sì fecero evadere dal carcere, e fu peggio. Se ne rovesciò la colpa su quattro fratelli falegnami di cognome Lupo; e la tempesta ingrossò. Si facevano crocchi tra i minacciati, e si conchiudeva a nulla. Dai congiurati si fecero precedere dimostrazioni serotine dei futuri incendii e di morte sotto i finestroni delle case designate a vittime. L’ultima fu ai 29 luglio da una torma di fanciulli e pochi adulti, con fiaccole accese e spente sotto le case minacciate, ed anche col cataletto e canto del Miserere in vista alla casa del sindaco signor Antonino Leanza. Questi il posdomani, in pieno giorno, alla vista di tutti sen parti con un suo fratello, e si rifugiarono in Randazzo. Ai trentuno di luglio partirono pubblicamente per Catania alquanti civili e persone della Ducea. I congiurati avvedendosi che le loro vittime scappavano, deliberarono di anticipare l’ordita strage. Era notissimo che la prima loro operazione dovea essere quella di circondare di armati il paese sul far della notte, acciò niuna scappasse delle vittime: e questo avea da farsi in tutti i prenominati Comuni la notte dei quattro agosto. Fu anticipata questa operazione, ed in Maletto tumultuarono ed uccisero un civile. Tumultuarono in Castiglione e fecero sangue. La sera dei primo di agosto alle tre di notte si udirono fucilate nella via rotabile, centrale, accanto al Convento dei Cappuccini; e tosto udivansi rumori e voci di uomini, che svegliavano pacifici dormienti, e li costringevano a prendere le i armi ed andare ai posti. In breve furono collocate pattuglie al primo serro di Salice, a S. Antonio di Padova, allo Zottofondo, allo Scialandro, ai Fumizzari o Cona della Catena.

Verso mezzanotte suonò a stormo la campana della Chiesa di S. Antonio, e poi quella di Maria SS. del Riparo. Tosto quanti dei civili vollero fuggire, fuggirono; e molti se la svignarono scortati da buoni e pietosi villani; dei quali non tenevano sospetto i congiurati. I caporioni stessi scortarono alquanti raccomandatisi loro con danaro, preghiere e lagrime. Verso mezzanotte suonò a stormo la campana della Chiesa di S. Antonio, e poi quella di Maria SS. del Riparo. Tosto quanti dei civili vollero fuggire, fuggirono; e molti se la svignarono scortati da buoni e pietosi villani; dei quali non tenevano sospetto i congiurati. I caporioni stessi scortarono alquanti raccomandatisi loro con danaro, preghiere e lagrime. Fatto giorno, ci trovammo assediati, moltissimi non credevano ai proprii occhi, riputavano ancora un frullo, un’apparenza l’orribile minaccia pubblica. Di mattina alquanti giovanetti civili, imprudentissimi, si accostarono alla guardia di Salice, e se n’ebbero un salve di fucilate. Niuno fu ferito, fuggirono, e Nunzio Battaglia ne menò grande rumore sulla piazza. Che non l’avesse fatto! Poco stante di mattina fu ucciso Carmelo De Luca Curchiarella, Guardia rurale, per essersi millantato, con tre guardie del posto dei Fumirazzi, di averne ad uccidere cinque. Erano amici dei cinque minacciati le tre guardie. Giovani Preti, buoni artisti, civili si univano qua e là, per prendere una risoluzione amichevole, e armata; non si conchiuse nulla. Il Sacerdote D. Giuseppe Minissale con altri Preti recaronsi al posto dei Fumirazzi: con buone ed alte parole furono fatti tornare indietro. Giunsero dai boschi i carbonari con le loro grandi accette.

Alle ventitre del giorno si unirono armati sul largo di S. Vito (la chiesa in alto a destra nel

quadro di G. Politi del 1832, Ndr) i masnadieri ed i costretti da quelli. Suonarono quella campana a stormo, e tosto divisi in due falangi scesero nel paese. Alle ventitre del giorno si unirono armati sul largo di S. Vito (la chiesa in alto a destra nel

quadro di G. Politi del 1832, Ndr) i masnadieri ed i costretti da quelli. Suonarono quella campana a stormo, e tosto divisi in due falangi scesero nel paese. La più grossa scese a sinistra per la via dei Santi, fermossi più volte, tremando verga a verga, pel sospetto di aversi scariche di fucilate dalle case dei ricchi. Ma quando tra palpiti e furore percorse libere le strade giunsero al casino di compagnia dei civili, e lo trovarono sgombro; un delirio febbrile l’invase, guastarono ogni cosa di quel luogo, e corsero agli incendii ed ai saccheggi. Ad un tempo costrinsero a seguirli armati un centinajo di onesti e buoni artisti e campagnuoli. Eravamo presso alla notte, ed innanzi le altre assaltarono la casa dell’avvocato D. Ferdinando Margaglio sotto il Collegio nella strada centrale. Procedevano un trombettiere ed armati da fucile. Giunti alla casa da sacrificare, squillava l’orribile tromba, facevasi una scarica di fucilate: niuno ostacolo provato, si accostavano i carbonari con le grandi accette, manovali con grandi pali di ferro. In un attimo erano atterrate le imposte dei portoni, delle porte intermedie, delle grandi e piccole finestre. I caporioni fermavansi dinanzi gli usci coi fucili in mano, i loro fidi entravano e davansi da fare sulle casse e canterami, ove erano deposti oggetti di valore, che portavan via a case determinate. Poi vi entrava un fiume di arrabbiati e di ladri. Tutto guastavano e buttavano dalle finestre, imposte, tavole di letto, casse, sedie, altri mobili, ed anche vesti di poco conto e materassi. Il meglio ed il buono, frumento, cacio, olio e quanto potevasi era portato via da fanciulli, da femmine, da malvagia gente, che dal vicinato accorreva. I buoni trascinati per forza servirono, a fare risparmiare le case di tutti i Preti e di molti civili degni di pietà e di compassione, pei quali valse la loro intercessione. Fu orribilissima quella notte, e per molto tempo mi risuonava all’orecchio l’orribilissima tromba, pareva di vedere le alte fiamme degli incendii. Dopo la casa del signor Margaglio fu dato fuoco alle case del signor Vincenzo Saitta suo odiatissimo esattore delle regie imposte, della locanda Lupo, di D. Antonino Cannata e del legname di Lupo e Cannata formato grande rogo: ed alle case di D. Giuseppe Liuzzo avvocato della Ducea, di D. Pietro Sanfilippo buono e ricco signore, di D. Antonino Leanza più volte sindaco, di D. Francesco Aidala cassiere del Comune, di D. Ignazio Cannata odiatissimo notajo, e di maestro Gaetano Lupo e di molti altri, in tutto nella notte del giorno del venerdì ventidue case, stanti in tutti i quartieri del Comune.  La notte era serenissima, splendeva la luna. Il paese sembrava tutto un incendio, quanto parve lunga quella notte! La prima a salvarsi da tanto male fu la casa della signora Vincenza Saitta Pace. Aperta la porta, fece trovare illuminate le stanze, invitò, diede pane, cacio, soppressate, vino in abbondanza. Un grido: Viva la signora Pace, e via. Questo esempio fu imitato, e salvaronsi molti. La notte era serenissima, splendeva la luna. Il paese sembrava tutto un incendio, quanto parve lunga quella notte! La prima a salvarsi da tanto male fu la casa della signora Vincenza Saitta Pace. Aperta la porta, fece trovare illuminate le stanze, invitò, diede pane, cacio, soppressate, vino in abbondanza. Un grido: Viva la signora Pace, e via. Questo esempio fu imitato, e salvaronsi molti.

L’indomani sul far del giorno, eranvi moltissimi ubbriachi sino alla fronte, ed in massa fecero gran passeggiata, gridando: «Viva l’Italia.» Incominciarono gli eccidii. Tra primi andarono uccisi il notajo Cannata, l’infelice Vincenzo Lo Turco, e semivivi buttati su roghi ardenti. Nunzio Battaglia capitò fuori paese, colpito da palle, buttato in un grande veprajo fu arso. Il cassiere signor Francesco Aidala barbaramente fu ucciso. In odio dei parenti e del ceto vennero assassinati i giovani buonissimi Giacomo Battaglia, Giacomo Zappia, Mariano Mauro, ed in campagna nel fuggire Vito Margaglio. Fecero scempio di Nunzio Lupo caduto nelle loro mani sotto il Collegio Capizzi. Il fratello Antonino trafitto in campagna. In tutto il venerdì vi furono sacrificate dieci persone. La mattina del sabbato giunse una squadra di armati spedita dal Governatore di Catania, l’incontrarono gli assassini, lo circondarono di loro persone e scortarono in Collegio con ordine di non ardire cosa contro loro. Fu arrestato, travestito da pecoraro, e tradotto in Collegio, l’infelice Giovannino Spedalieri. Eransi cola rifugiati altri civili. Tumulto per ucciderli, grido dei buoni per salvarli. Infine fu chiesto al Capitano della squadra catanese il solo Giovannino, per farne scempio sulla piazza: ma per impegno dei buoni non fu consegnato. Fu detto al Capitano di temporeggiare, finchè si radunasse in Collegio una buona mano di cittadini armati, ad oggetto di salvare tutti. Non fu dato tempo. Dopo mezzodì, suonate a stormo le campane, una folla di arrabbiati in Collegio entrarono, trassero fuori l’infelice Giovannino, D. Illuminato Lo Turco padre all’ucciso Vincenzo, D. Giuseppe Martinez catanese usciere, D. Rosario Leotta catanese contabile della Ducea, con ai fianchi il figlio Guglielmo ed i nipoti Giuseppe e Vincenzo Saitta Mò. Apparsi sul portone alle sue lagrime il vecchio Lo Turco, alle preghiere del signor Sebastiano De Luca, il giovane Giuseppe Saitta furono lasciati liberi, e si volle tratto a morte il bravissimo Vincenzo in odio al padre Vincenzo Saitta Mò, di cui portava il nome. Per via fu salvato l’allor fanciullo D. Guglielmo Leotta. Allo Scialandro furono sacrificati l’infelice Giovannino, Leotta, Martinez ed il giovanetto, Vincenzo, che trafitto dalle palle due volte cadde, e si rialzò, chiedendo pietà ed invocando l’ajuto di Maria SS..  Trascinati vicino la Croce erasi dato fuoco ai cadaveri per abbruciarli. Sopraggiunse il Sacerdote D. Giuseppe Di Bella, pregò di permettere che avessero sepoltura in Chiesa come corpi battezzati, e fu accolta la sua parola. Nel massacro dei quattro fu da un contadino, amico del Leotta, trafitto da palla un giovane villano arrabbiatissimo, che avea attizzato odio contro il buon Leotta; e fu colpito da un amico del Leotta. Trascinati vicino la Croce erasi dato fuoco ai cadaveri per abbruciarli. Sopraggiunse il Sacerdote D. Giuseppe Di Bella, pregò di permettere che avessero sepoltura in Chiesa come corpi battezzati, e fu accolta la sua parola. Nel massacro dei quattro fu da un contadino, amico del Leotta, trafitto da palla un giovane villano arrabbiatissimo, che avea attizzato odio contro il buon Leotta; e fu colpito da un amico del Leotta.

Dopo tanto massacro la squadra catanese col suo imbecille Capitano se ne andò via: e molto paurosa sopraggiunse la notte del sabbato sopra l’atterrito popolo. In quei giorni, inutilissimi campagnuoli assumevano il titolo di Capitani, ed a rullo di tamburri bandivano al popolo i loro ordini. Sorgeva l’alba della Domenica, e fu dato ordine che suonassero le campane delle chiese, ed a porte aperte si celebrassero le Messe. Nella Chiesa del Rosario fu celebrata la prima Messa, e vi entrò un massaro col fucile sulla spalla. Dopo la Messa fu interrogato sulla piazza del fatto suo, e rispose che tutti i massari erano venuti in paese armati, per farsi i conti con gli assassini e gli incendiatori delle case. Era presente a queste parole l’evaso dall’ergastolo e scampaforca Francesco Gorgone: e borbotto sotto voce é finito al mio coltello di tagliare. Due disegni aveano essi malfattori architettati. Uno era che in quel dì, segnato ai loro pari dei menzionati comuni, doveano assaltare tutte le case dei ricchi, e farvi man bassa: infine assalire il monastero delle Moniali ed i conventi. L’altro, che nel caso di sopraggiungere soldati da Catania, li assalissero in più schiere di fronte sulla strada rotabile, e dall’altura di S. Marco. Aveano anco disposto, che sul far dell’alba si recassero alquanti sulla vetta della Colla, e vedendo approssimarsi truppa armata veniente d’Adernò, ne dassero il segno sparando colpi di fucile uno, due, tre: nei campanili stassero vigili uomini, che alle fucilate di convenzione battessero a stormo le campane. Disposizioni queste ignote agli ecclesiastici ed ai, più del popolo. Fatto giorno, l’universale del popolo buono raccoglievansi a capanelle discorrendo dei mezzi a far cessare tanta disgrazia. I malvagi tenevan consulta, per vedere modo di spedire una commissione in Catania, che rendesse ragione dei fatti, ed impetrasse amnistia; Un dieci avean preso le corde, per legare ai piedi l’avvocato D. Luigi Spedalieri, trascinarlo sulla piazza ed ucciderlo. L’odiavano a morte, perche avea immesso Nelson in comproprietà e possesso dei boschi. Buoni amici lo salvarono la notte, il signor Sebastiano De Luca lo campò il giorno. Fecero capo dal Sacerdote D. Vincenzo Leanza e suo fratello D. Nicola per la spedizione a Catania, e ne videro sì brutte, che sen ritrassero.  L’anziano Sacerdote D. Gaetano Rizzo esortò sulla piazza alla pace, ne prese parola l’avvocato D. Nicola Lombardo infaustamente proclamato Capo politico del paese, per voce della sbrigliata bruzzaglia. È deliberato, che in sacra processione si andasse ai posti delle guardie di assedio, per esortare e pregare, che si sciogliessero e ritornassero in paese a porre pace con tutti. L’anziano Sacerdote D. Gaetano Rizzo esortò sulla piazza alla pace, ne prese parola l’avvocato D. Nicola Lombardo infaustamente proclamato Capo politico del paese, per voce della sbrigliata bruzzaglia. È deliberato, che in sacra processione si andasse ai posti delle guardie di assedio, per esortare e pregare, che si sciogliessero e ritornassero in paese a porre pace con tutti.

Precedevano pochi Preti e pochi chierici col Crocifisso inalberato, si cantavano le litanie, ed arrivati al posto di Salice distinguevansi i Sacerdoti D. Vincenzo Leanza, D. Giuseppe Minissale, D. Giuseppe Di Bella, D. Luigi Radice ed il venerando vecchio D. Giuseppe Politi. L’infelice D. Nicola Lombardo, D. Luigi Saitta ed altri civili seguivano il clero. Gridossi: I Cappuccini alla processione e vi furono presti. Tramezzo alle litanie lauretane si andava cantando Viva la Divina Misericordia. Viva la pace. Percorrendo le strade interne del paese, chi scrive si avvide che da tutte le finestre delle case sventolava l’immagine di Maria SS. Annunziata, e disse: - Mirate! tutto il popolo confida nella Patrona Maria SS. Annunziata, gridiamo: Viva la santa pace, viva la Misericordia di Dio, viva Maria SS. Annunziata. - Da quel momento fu questo il popolare grido della salute. Giunti al largo di S. Vito furono chiamati alla processione i PP. Osservanti. Si perdè un po’ di tempo, si udirono fucilate sulla Colla, scoccarono le campane delle Chiese del suono alle armi, sbucarono d’ogni vico rabbiosi armati, che correvano alla Colla: altri intorno ai Preti gridavano: Tradimento, tradimento. Che confusione! Che terrore! Sorse il pensiero di rifugiarsi in una casa. - No, disse uno, fate come faccio io; ed abbracciando questo rabbioso e quello diceva: Paesano chi vi fa il tradimento? Io? No. Dunque andiamo avanti. Giunti al dorso della Chiesa della Catena in capo a quella salita sopravenne altro momento di terrore. In due cataletti i cadaveri dei quattro uccisi il giorno innanzi, altra truppa di armati gridando: - Tradimento all’armi. - Tutto fu vinto all’unanime grido: - Viva la santa pace, viva la Misericordia di Dio, viva Maria SS. Annunziata. - Erano i cinque di agosto, il sole vibrava dardi di fuoco, i campanili scampanavano a terribilio. Dio, quanto era terribile quel suono! Il clero con invitto coraggio si avviò fuori l’abitato incontro alla truppa, che si accostava.

Alla Croce dello Scialandro

(a destra, in una foto del 1874, cliccca per ingrandire) gli armati fecero resistenza, si spinsero innanzi un Sacerdote Cappuccino, il funzionante da sindaco signor Sebastiano De Luca, il giudice D. Nunzio Cesare, l’infelice D. Nicola Lombardo, ed alle loro parole fu vinta la resistenza: ed il clero col popolo continuò il suo cammino. In questo una piccola armata di novantaquattro persone, tra quali sei giovanetti di quattordici a sedici anni, un buon numero di civili emigrati ignari delle armi, e pochi militari capitanati dal Generale D. Giuseppe Poulet e dal bravo Tenente D. Girolamo Castelli di Napoli erano sulla strada rotabile presso al ponte di Lombardo, di fronte al dorso della Colla; ove stavano schierati più di quattrocento campagnuoli Brontesi armati, aventi a Capitano il murifabro mastro Rosario Aidala, uno dei più bravi del 1820. I Brontesi veggendo quel piccolo branco dissero: - Risparmiamoci la polvere ed il piombo. Uccidiamoli coi sassi - e compostisi in brigate postarono dinanzi a sè mucchi di pietre. Altri in moltitudine corsero dal monte alla strada, per prenderli alle spalle. A tal vista il signor Poulet disse ai suoi: - Signori siamo in faccia al nemico. Di noi non può restare vivo un solo. Non importa. Facciamo il nostro dovere. Però attendiamo di essere provocati. - Ed i Brontesi si avean dato la parola di non essere i primi ad attaccare. Il clero col popolo si avanzava lungo la via consolare. Un Sacerdote Cappuccino si spinse innanzi seguito dal Prete D. Nunzio Stizzera e da pochi altri. Quegli disse a Poulet: - Signore, io vengo, in nome del popolo e del clero, a pregarvi di entrare nel paese per rimettervi la pace. E perché so che a questo fine venite, vi prego a far presto per venire in paese. - Poulet rispose: - Io vi accetto come l’Angelo della pace. Ma se la pace si vuole, discendano dal monte gli armati. - Ove sono? - Eccoli là? - Andrò io a farli discendere. - Guardati in giro i Preti, ed invitati a seguirlo si guardavano sbigottiti. Lo seguirono il buon vecchio D. Giuseppe Politi, che dall’erta fu fatto ritornare; il Sacerdote D. Giuseppe Di Bella, il Sacerdote D. Giuseppe De Luca e Padre Francesco Benvegna Minore Osservante. Là sopra un ardente perorare dei Sacerdoti per la pace, un rabbioso grido dei facinorosi ch’era tradimento, un vociare più alto e fragoroso di tutti i buoni e dei giovani. - I nostri Sacerdoti non c’ingannano, vogliamo la pace. – I tristi vinti dalle voci dei buoni dissero: - Sentiamo che dice il nostro Capitano. - Questi, scambiate poche parole col suo consanguineo Cappuccino, disse: - Picciotti mio cugino ed i Sacerdoti dicono bene: La pace deve farsi, andiamo al paese, - e come un fiume corsero al paese. Il clero ed i civili incoraggiarono Poulet a marciare; e spedirono per suonare a festa le campane. Certi popolani astuti guardavano bieco un mediocre cannone tirato da un cavallo, e gridavano a Poulet: - Indietro il cannone. - Il prudente Capitano ordinò che ne fosse rivolta indietro la bocca. Gli astuti non si acquietarono, lo seguirono; e come viddero Poulet andarsene al convento di S. Vito, che sovrasta a tutto il paese, ed il cannone circondato da cinque armati, coi fucili in mano gridarono: - Indietro col cannone. - I cinque sudavan sangue. Le femmine piangevano. Il pallore sul volto di tutti. Chiamatovi accorse il Sacerdote Cappuccino, pregò fermassero, corse a S. Vito, ritornò con Poulet e soldati, tutti al convento dei cappuccini. Un grido: - Viva il Generale, viva l’Italia. - |