Lasciarono stare i campieri. - I campieri dopo! - Prima volevano le carni della baronessa, le carni fatte di pernici e di vin buono. Lasciarono stare i campieri. - I campieri dopo! - Prima volevano le carni della baronessa, le carni fatte di pernici e di vin buono.

Ella correva di stanza in stanza col lattante al seno, scarmigliata - e le stanze erano molte. Si udiva la folla urlare per quegli andirivieni, avvicinandosi come la piena di un fiume. Il figlio maggiore, di 16 anni, ancora colle carni bianche anch'esso, puntellava l'uscio colle sue mani tremanti, gridando: - Mamà! Mamà! - Al primo urto gli rovesciarono l'uscio addosso. Egli si afferrava alle gambe che lo calpestavano. Non gridava più. Sua madre s'era rifugiata nel balcone, tenendo avvinghiato il bambino, chiudendogli la bocca colla mano perché non gridasse, pazza. L'altro figliolo voleva difenderla col suo corpo, stralunato, quasi avesse avute cento mani, afferrando pel taglio tutte quelle scuri. Li separarono in un lampo. Uno abbrancò lei pei capelli, un altro per i fianchi, un altro per le vesti, sollevandola al di sopra della ringhiera. Il carbonaio le strappò dalle braccia il bambino lattante. L'altro fratello non vide niente; non vedeva altro che nero e rosso. Lo calpestavano, gli macinavano le ossa a colpi di tacchi ferrati; egli aveva addentato una mano che lo stringeva alla gola e non la lasciava più. Le scuri non potevano colpire nel mucchio e luccicavano in aria. E in quel carnevale furibondo del mese di luglio, in mezzo agli urli briachi della folla digiuna, continuava a suonare a stormo la campana di Dio. Fino a sera, senza mezzogiorno, senza avemaria, in quel paese di turchi. Infine si sbandarono, stanchi della carneficina, mogi, mogi, ciascuno fuggendo il compagno. Prima di notte tutti gli usci erano chiusi, paurosi, e in ogni casa vegliava il lume. Per le stradicciole non si udivano altro che i cani, frugando per i canti, con un rosicchiare secco di ossa, nel chiaro di luna che lavava ogni cosa, e mostrava spalancati i portoni e le finestre delle case deserte. Aggiornava; una domenica senza gente in piazza né messa che suonasse. Il sagrestano s'era rintanato; di preti non se ne trovavano più.

I primi che cominciarono a far capannello sul sagrato si guardavano in faccia sospettosi; ciascuno ripensando a quel che doveva avere sulla coscienza il vicino.

Poi, quando furono in molti, si diedero a mormorare, ciascuno

accusando l’altro.

– Neppure la messa di domenica, come in paese

dei cani! - Il casino dei galantuomini era sbarrato, e non si

sapeva dove andare a prendere gli ordini dei padroni per la

settimana. Dal campanile penzolava sempre il fazzoletto tricolore,

floscio, nella caldura gialla di luglio. E come l'ombra

s'impiccioliva lentamente sul sagrato, la folla si ammassava tutta

in un canto. Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e cominciarono a gridare in piazza:

- Viva la libertà! Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei galantuomini, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette bianche, le scuri e le falci che luccicavano. Poi irruppe in una stradicciuola. - A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! - Innanzi a tutti gli altri una strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. - A te, prete del diavolo! che ci hai succhiato l'anima! - A te, ricco epulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del sangue del povero! - A te, sbirro! che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente! - A te, guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per due tarì al giorno! E il sangue che fumava ed ubriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue! - Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli! Don Antonio sgattaiolava a casa per le scorciatoie. Il primo colpo lo fece cascare colla faccia insanguinata contro il marciapiede. - Perché? perché mi ammazzate? - Anche tu al diavolo! - Un monello sciancato raccattò il cappello bisunto e ci sputò dentro. - Abbasso i cappelli! Viva la libertà! - Te'! tu pure! - Al reverendo che predicava l'inferno per chi rubava il pane. Egli tornava dal dir messa, coll'ostia consacrata nel pancione. - Non mi ammazzate, ché sono in peccato mortale! - La gnà Lucia, il peccato mortale; la gnà Lucia che il padre gli aveva venduta a 14 anni, l'inverno della fame, e riempiva la Ruota e le strade di monelli affamati! - Se quella carne di cane fosse valsa a qualche cosa, ora avrebbero potuto satollarsi, mentre la sbrandellavano sugli usci delle case e sul ciottoli della strada a colpi di scure. Anche il lupo allorché capita affamato in una mandra, non pensa a riempirsi il ventre, e sgozza dalla rabbia.

- Il figliuolo della Signora, che era accorso per vedere cosa fosse - lo speziale, nel mentre chiudeva in fretta e in furia - don Paolo, il quale tornava dalla vigna a cavallo del somarello, colle bisacce magre in groppa. Pure teneva in capo un berrettino vecchio che la sua ragazza gli aveva ricamato tempo fa, quando il male non aveva ancora colpito la vigna. Sua moglie lo vide cadere dinanzi al portone, mentre aspettava coi cinque figliuoli la scarsa minestra che era nelle bisacce del marito. - Paolo! Paolo! - Il primo lo colse nella spalla con un colpo di scure.

Un altro gli fu addosso colla falce, e lo sventrò mentre si attaccava col braccio sanguinante al martello. |

|

|

Giovanni Verga, Giovanni Verga,

a distanza di vent'anni, riprende e racconta i Fatti di Bronte nella novella “Libertà”.

La novella fu pubblicata il 12 marzo 1882 nella "Domenica Letteraria" e compresa poi nella raccolta Novelle rusticane.

La novella si ispira ad un fatto realmente accaduto. A Bronte, un paese non lontano da Catania, nei giorni dal 2 al 5 agosto 1860 la popolazione, formata in gran parte da poveri contadini, si sollevò contro i locali proprietari terrieri. Il periodo storico è quello della spedizione dei Mille in Sicilia, al comando di Garibaldi e Nino Bixio. Dopo la caduta del governo borbonico, c'erano stati vari proclami rivoluzionari, secondo i quali la terra, già di proprietà di pochi galantuomini (così venivano detti i proprietari terrieri), doveva essere distribuita ai capifamiglia contadini. Queste le ragioni della rivolta, quindi: le condizioni miserevoli dei contadini, la fame, il desiderio di «libertà» dalla schiavitù e dalla miseria. Si tenga anche presente che la popolazione siciliana, in gran parte, aiutò Garibaldi ed i Mille nella vittoriosa guerra contro i Borboni, proprio perché vedeva in questa la possibilità di un miglioramento della sua condizione di vita. La rivolta di Bronte fu sanguinosa, e si risolse in un eccidio tremendo. Venne repressa personalmente da Nino Bixio, che fece fucilare alcuni dei rivoltosi (talvolta, come accade in queste circostanze, prendendo quasi a caso quelli che dovevano essere giustiziati). Gli altri vennero condannati e incarcerati a vita. Verga riferisce con esattezza la storia con il suo contenuto drammatico. Descrive le uccisioni, la psicologia della folla impazzita, i drammi. Si noti, ad esempio, l'uso di paragoni tratti dalla natura: i rivoltosi sono come un «torrente», come la «piena del fiume», e travolgono tutto senza ormai rendersi conto di ciò che fanno. Passata la follia e finito l'eccidio, il giorno che sorge porta una calma strana e piena di paure; i soldati che arrivano e fucilano sono accolti quasi con un senso di liberazione; la tragedia che si è consumata ha lasciato tutti stravolti ed esterrefatti. Alla fine, tutto torna come prima: i «signori» al loro posto, i poveri contadini sempre più poveri. La tragedia si è chiusa, e non è servita a niente. Solo i condannati continueranno a chiedersi il perché, gridando che loro volevano solo «la libertà». E un mondo senza speranza, che neppure la vittoria garibaldina ed il cambio di Re riescono a mutare. (Da Giovanni Verga - “Novelle” a cura di Roberto Fedi - U. Mursia editore, Milano,1988) |

|  IL COMMENTO DI LEONARDO SCIASCIA IL COMMENTO DI LEONARDO SCIASCIA

|

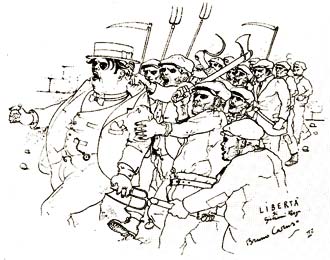

Il disegno

accanto al titolo è una china di Bruno Caruso per la novella Libertà. Gli altri dipinti e disegni della pagina sono tratti dalla mostra dedicata alla novella del Verga ("alla libertà o alla repressione") organizzata dal prof. Nunzio Sciavarrello e tenutasi a Bronte dal 21 al 31 Luglio 1988 nei locali del Castello Nelson. |

| |

Ma il peggio avvenne appena cadde il figliuolo del notaio, un ragazzo di undici anni, biondo come l'oro, non si sa come, travolto nella folla. Suo padre si era rialzato due o tre volte prima di trascinarsi a finire nel mondezzaio, gridandogli:

- Neddu! Neddu! -

Neddu fuggiva, dal terrore, cogli occhi e la bocca spalancati senza poter gridare. Neddu fuggiva, dal terrore, cogli occhi e la bocca spalancati senza poter gridare. Lo rovesciarono; si rizzò anch'esso su di un ginocchio come suo padre; il torrente gli passò disopra; uno gli aveva messo lo scarpone sulla guancia e gliel'aveva sfracellata; nonostante il ragazzo chiedeva ancora grazia colle mani. - Non voleva morire, no, come aveva visto ammazzare suo padre; - strappava il cuore! - Il taglialegna, dalla pietà, gli menò un gran colpo di scure colle due mani, quasi avesse dovuto abbattere un rovere di cinquant'anni - e tremava come una foglia. - Un altro gridò: -Bah! egli sarebbe stato notaio, anche lui! Non importa! Ora che si avevano le mani rosse di quel sangue, bisognava versare tutto il resto. Tutti! tutti i cappelli! - Non era più la fame, le bastonate, le soperchierie che facevano ribollire la collera. Era il sangue innocente. Le donne più feroci ancora, agitando le braccia scarne, strillando d'ira in falsetto, colle carni tenere sotto i brindelli delle vesti. - Tu che venivi a pregare il buon Dio colla veste di seta! - Tu che avevi a schifo d'inginocchiarti accanto alla povera gente! - Te'! Te'! - Nelle case, su per le scale, dentro le alcove, lacerando la seta e la tela fine. Quanti orecchini su delle facce insanguinate! e quanti anelli d'oro nelle mani che cercavano di parare i colpi di scure! La baronessa aveva fatto barricare il portone: travi, carri di campagna, botti piene, dietro; e i campieri che sparavano dalle finestre per vender cara la pelle almeno. La folla chinava il capo alle schioppettate, perché non aveva armi da rispondere.

Prima c'era la pena di morte per chi tenesse armi da fuoco.

- Viva la libertà! - E sfondarono il portone. Poi nella corte sulle gradinate, scavalcando i feriti. Fra due casucce della piazza, in fondo ad una stradicciola che scendeva a precipizio, si vedevano i campi giallastri nella pianura, i boschi cupi sui fianchi dell'Etna.

Ora dovevano spartirsi quei boschi e quei campi. Ciascuno fra di sé calcolava colle dita quello che gli sarebbe toccato di sua parte, e guardava in cagnesco il vicino.

- Libertà voleva dire che doveva essercene per tutti! -  Quel Nino Bestia, e quel Ramurazzo, avrebbero preteso di continuare le prepotenze dei cappelli! - Se non c'era più il perito per misurare la terra, e il notaio per metterla sulla carta, ognuno avrebbe fatto a riffa e a raffa! Quel Nino Bestia, e quel Ramurazzo, avrebbero preteso di continuare le prepotenze dei cappelli! - Se non c'era più il perito per misurare la terra, e il notaio per metterla sulla carta, ognuno avrebbe fatto a riffa e a raffa!

- E se tu ti mangi la tua parte all'osteria, dopo bisogna tornare a spartire da capo? - Ladro tu e ladro io. - Ora che c'era la libertà, chi voleva mangiare per due avrebbe avuto la sua festa come quella dei galantuomini! - Il taglialegna brandiva in aria la mano quasi ci avesse ancora la scure.

Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale, quello che faceva tremare la gente al solo guardarla. Si vedevano le camicie rosse dei suoi soldati salire lentamente per il burrone, verso il paesetto; sarebbe bastato rotolare dall'alto delle pietre per schiacciarli tutti. Ma chi? Gli uomini erano già fuggiti in gran parte, al monte o al piano; e le donne, quelle che prima erano più feroci, ora facevano festa ai giovanetti colle camicie rosse che arrivavano stanchi e curvi sotto il fucile; e battevano le mani a quel generale che sembrava più piccolo sopra il suo gran cavallo nero, innanzi a tutti, solo, con certi occhi che si mangiavano la gente. Il generale fece portare della paglia nella chiesa, e mise a dormire i suoi ragazzi come un padre. Ma la mattina, prima dell'alba, se non si levavano al suono della tromba, entrava nella chiesa a cavallo, sacramentando come un turco. Questo era l'uomo. E subito ordinò che glie ne fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi che capitarono. Il taglialegna, mentre lo facevano inginocchiare addosso al muro del cimitero, piangeva come un ragazzo, per certe parole che gli aveva dette sua madre, e pel grido che essa aveva cacciato quando glielo strapparono dalle braccia. Da lontano, nelle viuzze più remote del paesetto, dietro gli usci, si udivano quelle schioppettate in fila come mortaretti della festa. Dopo arrivarono i giudici di professione, dei galantuomini cogli occhiali, arrampicati sulle mule, disfatti dal viaggio, che si lagnavano ancora dello strapazzo mentre interrogavano gli accusati nel refettorio del convento, seduti di fianco sulla scranna, dicendo - ahi! ahi! - ogni volta che si movevano.

Un processo lungo che non finiva più. I colpevoli li condussero in città, a piedi, incatenati a coppia, fra due file di soldati col moschetto pronto. Le loro donne dietro, correndo per le lunghe strade di campagna, in mezzo ai solchi, in mezzo ai fichidindia, in mezzo alle vigne, in mezzo alle biade color d'oro, trafelate, zoppicando, chiamando a nome i loro uomini ogni volta che la strada faceva gomito, e si potevano vedere in faccia. Un processo lungo che non finiva più. I colpevoli li condussero in città, a piedi, incatenati a coppia, fra due file di soldati col moschetto pronto. Le loro donne dietro, correndo per le lunghe strade di campagna, in mezzo ai solchi, in mezzo ai fichidindia, in mezzo alle vigne, in mezzo alle biade color d'oro, trafelate, zoppicando, chiamando a nome i loro uomini ogni volta che la strada faceva gomito, e si potevano vedere in faccia. Alla città li chiusero nel gran carcere alto e vasto come un convento, tutto bucherellato da finestre colle inferriate. Ma il processo andò per le lunghe: coloro che aspettavano la forca, chiusi in carcere, e le loro donne per le strade, lì intorno, lacere e affamate a guardare quelle inferriate esse pure, sotto la minaccia delle sentinelle, senza tetto.

E i poveretti divenivano sempre più gialli in quell'ombra perenne, senza scorgere mai il sole. Ogni lunedì erano più taciturni, rispondevano appena, si lagnavano meno. Gli altri giorni, se le donne ronzavano per la piazza attorno alla prigione, le sentinelle minacciavano col fucile. Poi non sapere che fare, dove trovare lavoro nella città, né come buscarsi il pane. Il letto nello stallazzo costava due soldi; il pane bianco si mangiava in un boccone e non riempiva lo stomaco; se si accoccolavano a passare una notte sull'uscio di una chiesa, le guardie le arrestavano. A poco a poco se ne tornarono a casa, prima le mogli, poi le mamme. Un bel pezzo di giovinetta si perdette nella città e non se ne seppe più nulla. Tutti gli altri in paese erano tornati a fare quello che facevano prima; già i galantuomini non potevano lavorare le loro terre colle proprie mani, e la povera gente non poteva vivere senza i galantuomini. Così fu fatta la pace. L'orfano dello speziale rubò la moglie a Neli Pirru – almeno giocargli quel tiro a chi gli aveva ucciso il padre! – E a lei che aveva di tanto in tanto degli scrupoli, e temeva che suo marito le tagliasse la faccia, all'uscire dal carcere, diceva:

- Sta tranquilla ché non ne esce più! -  Ormai nessuno ci pensava; solamente qualche madre, qualche vecchiarella, se gli correvano gli occhi verso la pianura dov’era la città, o la domenica, al vedere gli altri che parlavano tranquillamente dei loro affari coi galantuomini, dinanzi al casino di conversazione, col berretto in mano, e si persuadevano che all'aria vanno i cenci. Ormai nessuno ci pensava; solamente qualche madre, qualche vecchiarella, se gli correvano gli occhi verso la pianura dov’era la città, o la domenica, al vedere gli altri che parlavano tranquillamente dei loro affari coi galantuomini, dinanzi al casino di conversazione, col berretto in mano, e si persuadevano che all'aria vanno i cenci.

Il processo durò tre anni, nientemeno! tre anni di prigione e senza vedere il sole. Sicchè quegli accusati parevano tanti morti della sepoltura, ogni volta che li conducevano ammanettati al tribunale. Tutti quelli che potevano erano accorsi dal villaggio: testimoni, parenti, curiosi, come a una festa, per vedere i compaesani, dopo tanto tempo, stipati nella capponaia - che capponi davvero si diventava là dentro! e Neli Pirru, doveva vedersi sul mostaccio quello dello speziale, che s'era imparentato a tradimento con lui! Li facevano alzare in piedi ad uno ad uno. - Voi come vi chiamate? - e ciascuno si sentiva dire la sua, nome e cognome e quel che aveva fatto. Gli avvocati armeggiavano fra le chiacchiere, coi larghi maniconi pendenti, e si scalmanavano, facevano la schiuma alla bocca, se l’asciugavano col fazzoletto, o ci tiravano su una presa di tabacco. I giudici sul loro scanno, dietro le lenti, in soggolo e toga. E anche dall’altro lato, seduti in fila sui loro scanni, dodici galantuomini che sbadigliavano e si grattavano la barba, o ciangottavano fra di loro. Certo, pensavano, forse l'abbiamo scampata bella a non essere stati fra i galantuomini del paesetto, lassù dove s’era fatta la libertà. E quei poveretti cercavano di leggere nelle loro facce. Poi se ne andarono a confabulare fra di loro e gli imputati aspettavano pallidi e cogli occhi fissi su quell'uscio chiuso. Come rientrarono, il loro capo, quello che parlava colla mano sulla pancia, ed era quasi pallido al pari degli accusati e disse: - Sul mio onore e sulla mia coscienza! ... Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: - Dove mi conducete? - In galera? - O perché? Se non ho avuto nemmeno un palmo di terra! … Se avevano detto che c'era la libertà! ... |

Giuseppe Cesare Abba

Da Quarto al

Volturno: Noterelle di uno dei Mille

L'eccidio

di Bronte raccontato dal garibaldino Giuseppe Cesare

Abba nel suo libro "Da Quarto al Volturno:

Noterelle di uno dei Mille". L’opera (la più nota di

Abba), redatta in forma di diario, rievoca la vicenda

garibaldina in toni quasi celebrativi; il tempo intercorso

tra i fatti e la stesura (fu scritta “dopo vent’anni”)

contribuisce a dare un tono idealizzato e rievocativo alla

storia. L'eccidio

di Bronte raccontato dal garibaldino Giuseppe Cesare

Abba nel suo libro "Da Quarto al Volturno:

Noterelle di uno dei Mille". L’opera (la più nota di

Abba), redatta in forma di diario, rievoca la vicenda

garibaldina in toni quasi celebrativi; il tempo intercorso

tra i fatti e la stesura (fu scritta “dopo vent’anni”)

contribuisce a dare un tono idealizzato e rievocativo alla

storia.

Ancora lo stesso autore, nel suo "Vita di Nino Bixio",

dedica alcune pagine riscrivendo l'eccidio di Bronte, con

qualche tocco di fantasia in più (chierici e monache

trucidati, seni di fanciulle recisi e dilaniati coi denti,

un fucilato in più, ...)

15 agosto … Bixio in pochi giorni

ha lasciato mezzo il suo cuore a brani, su per i villaggi

dell'Etna scoppiati a tumulti scellerati. Fu visto qua e

là, apparizione terribile. A Bronte, divisione di beni,

incendi, vendette, orgie da oscurare il sole, e per giunta

viva a Garibaldi. Bixio piglia con sé un battaglione, due; a

cavallo, in carrozza, su carri, arrivi chi arriverà lassù,

ma via. Camminando era un incontro continuo di gente

scampata alle stragi. Supplicavano, tendevano le mani a lui,

agli ufficiali, qualcuno gridando: - Oh non andate,

ammazzeranno anche voi! Ma Bixio avanti per due giorni,

coprendo la via de' suoi che non ne potevano più, arriva con

pochi: bastano alla vista di cose da cavarsi gli occhi per

l'orrore! Case incendiate coi padroni dentro; gente sgozzata

per le vie; nei seminari i giovanetti trucidati a pié del

vecchio Rettore.

- Caricateli alla baionetta!

Quei

feroci sono presi, legati, tanti che bisogna faticare per

ridursi a sceglier i più tristi, un centinaio. Poi un

proclama di Bixio è lanciato come lingua di fuoco: "Bronte

colpevole di lesa umanità è dichiarato in istato d'assedio:

consegna delle armi o morte: disciolti Municipio, Guardia

Nazionale, tutto: imposta una tassa di guerra per ogni ora

sin che l'ordine sia ristabilito". E i rei sono giudicati

da un Consiglio di guerra. Sei vanno a morte, fucilati nel

dorso con l'avvocato Lombardi, un vecchio di sessant'anni,

capo della tregenda infame. Fra gli esecutori della sentenza

v'erano dei giovani dolci e gentili, medici, artisti in

camicia rossa. Che dolore! Bixio assisteva cogli occhi pieni

di lagrime. Dopo Bronte, Randazzo, Castiglione, Regalbuto,

Centorbi, ed altri villaggi lo videro, sentirono la stretta

della sua mano possente, gli gridarono dietro: Belva! ma

niuno osò più muoversi. Sia pur lontano quanto ci porterà la

guerra, il terrore di rivederlo nella sua collera, che

quando si desta prorompe da lui come un uragano, basterà a

tenere quieta la gente dell'Etna. Se no, ecco quello che ha

scritto: "Con noi poche parole; o voi restate tranquilli,

o noi, in nome della giustizia e della patria nostra, vi

struggiamo come nemici dell'umanità". Vive chi ricorda

d'una sommossa avvenuta per quei paesi lassù, sono

quarant'anni. Un generale Costa v'andò con tremila soldati e

quattro cannoni, ma dové dare di volta senza aver fatto

nulla. E sul finire del secolo passato, il titolo di duca

di Bronte, fu dato a Nelson. Bixio che titolo gli daremo?

Non questo che fu di chi strozzò Caracciolo!"

"Si parlava persino di divisione dei beni..."

Le lacrime di Bixio tratto da “Vita di Nino

Bixio” di Giuseppe Cesare Abba (Casa Editrice

Nazionale Roux e Viarengo, Torino-Roma, 1905, pagg. 109-112)

[...] «Su per i villaggi dell’Etna, a Bronte, a Randazzo a

Castiglione, erano scoppiati dei tumulti, non si sa

ancor bene forse neppure adesso per quale spirito. Ci doveva

entrare un po’ di tutto. Odio tra famiglie, passioni da

tiranni, passioni di libertà, sentimenti feudali, cecità di

coscienze; e forse ciò che volessero non lo sapevano neppure

i capi di quel movimento. [...] «Su per i villaggi dell’Etna, a Bronte, a Randazzo a

Castiglione, erano scoppiati dei tumulti, non si sa

ancor bene forse neppure adesso per quale spirito. Ci doveva

entrare un po’ di tutto. Odio tra famiglie, passioni da

tiranni, passioni di libertà, sentimenti feudali, cecità di

coscienze; e forse ciò che volessero non lo sapevano neppure

i capi di quel movimento. Ma intanto, specie a Bronte,

erano venuti gli incendi, i saccheggi, le stragi. Eppure

Bronte era patria di quel Nicolò Spedalieri, che cent’anni

innanzi aveva meditato e scritto sui diritti dell’uomo alla

felicità, sui mezzi che la società aveva di assicurarla a sé

e all’individuo-, primo fra tutti il sentimento della

religione cristiana che bisognava far rifiorire. Chi potrà

dire che nulla dello spirito di Spedalieri non fosse rimasto

per delusione offeso e sviato tra quelle genti? Già nel

1820, durante la rivoluzione di Napoli, era succeduto lassù

qualche cosa di simile a ciò che vi accadeva nel 1860, e un

generale Costa, v’era stato mandato con tremila soldati e

quattro cannoni, ma aveva dovuto tornarsene quasi sconfitto.

Ora s’era di nuovo in rivoluzione, e i figli di quelli di

quarant’anni prima credevano di poter farsi uno stato da sé,

distruggere gli avversari, stabilire una società nuova. Si

parlava persino di divisione dei beni. Allora Bixio da

Giardini pigliò con sé due dei suoi battaglioni; gli altri

l’avrebbero seguito. E su a piedi, a cavallo, in carrozza,

su carri, giungesse chi vi giungesse, marciò due giorni,

coprendo la via dei suoi, ma alla fine fu Bronte. E vide

cose da cavarsi gli occhi per l’orrore. Case incendiate con

entro i padroni; gente sgozzata per le vie, nei seminari i

chierici trucidati, e nei conventi le monache lo stesso. Uno

dell’orda mentre il Bixio prorompeva in piazza, dilaniava

coi denti un seno di fanciulla reciso. Bixio fece caricare

alla baionetta quei dementi, che storditi a vederselo

addosso nemico, pareva che invece avessero aspettato il suo

aiuto. Rapido colse gli autori principali di quei delitti,

primo fra i quali il capo del Municipio, li fece giudicare

da una commissione speciale, e questa, coi modi di guerra,

ne condannò sei a morte. Furono fucilati nel dorso. Il capo,

che era uomo di sessant’anni, soltanto ferito, rovesciato

dagli spari, si rimise sulla sedia, volle esser finito.

Tra i volontari del drappello che fucilava, v’erano giovani

dolci e gentili, studenti, medici, avvocati, artisti: uno

che si chiamava Cantoni da Pavia, e che era studente di

medicina, narrava d’un compagno che non aveva sparato, e

soggiungeva che l’occhio suo s’era incontrato in quel

momento con quel di Bixio, e che gli era parso vedervi

brillar le lacrime.»

Giuseppe

Guerzoni

Il 1860 tratto da "La vita di Bixio" narrata da Giuseppe Guerzoni (Firenze, G. Barbera Editore, 1875, pagg. 215 e segg.)

Giuseppe Guerzoni (1835-1886), nel 1860 seguì Garibaldi in Sicilia nella Spedizione dei mille. Combatté fino alla fine della campagna al fianco del generale. Fu deputato, professore di di letteratura italiana presso le università di Palermo e Padova. Scrittore di drammi, di studi critici e di biografie, tra le quali quella di Nino Bixio, dal quale abbiamo tratto il brano. Giuseppe Guerzoni (1835-1886), nel 1860 seguì Garibaldi in Sicilia nella Spedizione dei mille. Combatté fino alla fine della campagna al fianco del generale. Fu deputato, professore di di letteratura italiana presso le università di Palermo e Padova. Scrittore di drammi, di studi critici e di biografie, tra le quali quella di Nino Bixio, dal quale abbiamo tratto il brano. Ha scritto anche una attenta e documentata biografia di Garibaldi che egli pubblicò in due volumi a Firenze nel 1882.

Bixio «… giunto senza notevoli peripezie a Catania, orrendi fatti vennero a funestare la serena letizia di quella patriottica corsa. Nel paese di Bronte alle falde dell’Etna, odi vulcanici di famiglia lungamente covati, or giovati dal naturale disordine della rivoluzione e dal tumulto dell’inesperta libertà, soffiati da un doppio mantice di reazione fratesca e borbonica, e stretti in lega colle passioni più ingorde, della rapina e del saccheggio, erano sanguinosamente scoppiati. Ne era principale motore e ministro il presidente stesso del municipio. Per mandato e istigazione sua, bande di efferati sicarii s’erano avventate sulle case de’ rivali mettendole a ferro ed a, metà della terra mandando in fiamme, non perdonando né a età, né a sesso, stuprando le donne, orribile ma storico, squartando i bambini. E la catena di questi odii era sì lunga, e l’esempio di Bronte sì contagioso, che anche le terre circostanti di Randazzo, Castiglione, Maletto, Linguaglossa, avevano dato i primi segni degli stessi furori. Alto fu il grido di dolore delle popolazioni , ma fiacche e quasi imbelli le opere per difendersi da sé.

Comunque, importava spegnere tostamente le cinque vampe; e Bixio non

aveva mestieri di lungo consiglio a deliberare. Si reca a Bronte

con un battaglione de’ suoi: pone le mani sopra i più noti capi del

misfatto; mette la terra in stato d’assedio ed emana

il Decreto seguente …» E tutti questi ordini furono colla

rapidità fulminea dell’uomo che li bandiva eseguiti.  La

commissione speciale perse il processo, giudicò con forma sommaria

ma regolare, e condannati sei dei malfattori riconosciuti capi e rei

principali alla fucilazione gli altri inviò al Supremo tribunale di

guerra dell’esercito sedente a Messina, per esservi più

regolarmente esaminati. In quest’opera apparve sovra ogni altra la

fiera vigoria di Nino Bixio, ma nulla della violenza e brutalità che

l’ignoranza de’ gazzettieri lontani, e la malignità d’avversari

partigiani gli hanno imputata. La

commissione speciale perse il processo, giudicò con forma sommaria

ma regolare, e condannati sei dei malfattori riconosciuti capi e rei

principali alla fucilazione gli altri inviò al Supremo tribunale di

guerra dell’esercito sedente a Messina, per esservi più

regolarmente esaminati. In quest’opera apparve sovra ogni altra la

fiera vigoria di Nino Bixio, ma nulla della violenza e brutalità che

l’ignoranza de’ gazzettieri lontani, e la malignità d’avversari

partigiani gli hanno imputata.

Certo chi ha lume di buon senso non

vorrà sostenere che innanzi a un villaggio metà distrutto dal ferro

e dalle fiamme, in faccia a quello scatenamento delle più ree

passioni che minacciavano alle fondamenta la Società e velavano di

lugubre velo il volto della nascente libertà, si dovesse, o si

potesse anche volendolo, procedere con delicatezze giuridiche e con

timidità umanitarie. L’umanità stava nel proteggere gli onesti,

non già nel risparmiare gli assassini! […]» «Ma non era a siffatte

battaglie che Bixio era venuto. – Si rodeva anzi d’essere forzato a

quella parte più grata a sgherro di tirannide che a milite di

libertà: s’accorava a dover mettere le mani sopra cittadini italiani

e far scorrere sangue civile. […]» «Egli pensava a ben altro:

pensava al suo mandato militare, ad organizzare le sue truppe,

soprattutto ad andare avanti, ad essere primo, almeno non secondo in

quella impresa del continente ormai da tutti presentita e nella

quale nemmeno Garibaldi nascondeva la mèta.» |

|