La vita di campagna

di Luigi Minio  La prima infanzia fu tutta all'insegna della spontaneità: vivevo quasi allo stato brado, come i tanti animali domestici che popolavano i dintorni della masseria. La prima infanzia fu tutta all'insegna della spontaneità: vivevo quasi allo stato brado, come i tanti animali domestici che popolavano i dintorni della masseria.

Sì, anche loro vivevano in una quasi libertà. Ripenso a galline, oche e tacchini in giro per la campagna in cerca di cibo; ritornavano la sera al pollaio dove passavano la notte e al mattino deponevano le uova. Anche fra loro vi erano le ribelli che la sera non rincasavano; si costruivano un nido in una qualche macchia, deponevano le uova e diventate chiocce le covavano; ricomparivano dopo qualche settimana con una nidiata di pulcini al seguito, se non pagavano la loro ribellione finendo preda delle volpi. Per il resto, tutta la vita si svolgeva in modo primitivo. Mancavano l’energia elettrica, l’acqua corrente ed i servizi igienici; gli elementari bisogni naturali venivano soddisfatti in aperta campagna. Per tutto il periodo invernale anche il rapporto col resto del mondo era estremamente ridotto. Restavano, oltre alla mia famiglia, i miei zii ed i pochi salariati fissi che accudivano al bestiame. La vita iniziava alle prime luci dell'alba con la voce da muezzin di mio padre che, ancora dal letto, dava la sveglia alla famiglia e ai dipendenti che dormivano nelle mangiatoie di una stalla accanto, adibita a fienile e separata da un muro dalle stanze in cui abitavamo noi. Mia madre si alzava anche lei per iniziare la giornata aggiungendo ceppi al fuoco del camino costantemente acceso. Nei giorni di neve, un dipendente spalava tracciando un sentiero che univa le varie porte per agevolare il cammino agli altri. | La prima operazione era la mungitura delle pecore e delle mucche, seguita dal rito della ricotta, una procedura che si tramandava immutata da secoli. Sebbene semplice, richiedeva una certa perizia per la riuscita della buona qualità del formaggio e veniva affidata al curatolo, il pastore più anziano reputato capace. Il latte, insieme a quello munto la sera precedente, veniva versato nella caldaia attraverso il culaturi, un grossolano recipiente di legno nel cui fondo vi era un'apertura protetta da alcuni rami di felce usati come rudimentale filtro; vi si aggiungeva il caglio -fermenti ricavati dal contenuto dello stomaco di agnellini lattanti - e si ricopriva con una pelle di pecora. Dopo un tempo variabile, secondo la temperatura dell'ambiente, il latte rapprendeva formando la cagliata. ...il momento in cui affiorava la ricotta, ...si recitava la formula che faceva parte del rito: Santu Raimundu

ricotta finu o' fundu

Setti fiscelli

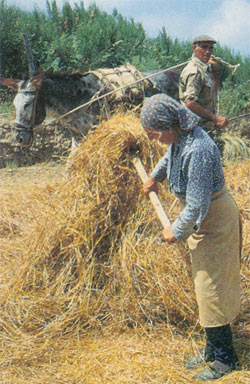

e un cuppottu tundu. (…) Il periodo di maggior movimento e di vita più intensa era quello estivo ed iniziava con la mietitura. Quando il fieno era al punto giusto di maturazione, mio padre dava incarico a qualcuno dei nostri inquilini di reclutare i mietitori. Giungeva all'alba una nutrita schiera di braccianti, con scarpitti quasari (pezzi di copertone d'auto, rivettati nella parte anteriore per chiuderle, nei quali si infilavano i piedi avvolti in un pezzo di canapa) e armati di falce e di bummulu; ciascuno era annotato in un registro ed il gruppo veniva accompagnato al posto di lavoro. Al tramonto tornavano alle case per un pasto caldo, prima di spargersi nei fienili dove, quelli che non rientravano al paese vicino, passavano la notte. Il pasto caldo serale, chiamato sustanza, consisteva in pasta e legumi, bolliti nella caldaia da ricotta e versati nella madia che si usava per impastare il pane; attorno ad essa i mietitori si disponevano a turno per mangiare, come in un enorme piatto comune. Sarebbe stato un lusso eccessivo possedere piatti bastanti per tutta quella gente. … Il grano, mietuto a jèmmiti (manipoli), veniva raccolto e legato in gregni (covoni) per essere trasportato - a carico nostro, coi nostri asini o pagando dei trasportatori - ai bordi dell'aia; veniva sistemato in timogni (biche), una per ogni inquilino, contrassegnate da un cartello col nome e non restava che attendere il turno per la trebbia, momento culminante del lavoro di un intero anno. Di solito i contadini venivano con tutta la famiglia e si creava un clima di festa. Al momento della trebbia i covoni di ciascuna partita venivano slegati e disposti su una superficie circolare in una zona dell'aia; coppie di buoi col giogo trascinavano una grossa pietra, in modo da frantumare la paglia e sgretolare le spighe. |

| La trebbia al «Corvo» di Pasquale Spanò La trebbia al «Corvo» era proprio un gioco:

ben ventilata la nostra aia stava

sulla sporgenza congiunta alla roccia

contrapposta al torrente e alla pïena;

al centro d'una serie di colline,

da bianche chiazze si mostrava cinta

e da fuochi loquaci a prima sera. Esaurita papà ogni faccenda

ci apprestava un giaciglio tra i manìpoli,

frantumati dai ferri delle mule, e

l'ombrellone a ripar dalla rugiada:

si chetavan le voci per i colli,

si smorzavano i fuochi ad uno ad uno,

si diradavano i latrati cupi. Assente della luna il volto gèlido,

al paese laggiù i lumi accesi

facean coda alla celeste volta

costellata da punti luminosi:

discordi i doppi tocchi delle torri,

del San Giovanni e del Capizzi quindi,

eran per noi un dialogo arcano. Rapìaci lo spirto allor Morfeo

finchè l'alba troncava i dolci sogni:

a gradi si schiariva il minio in cielo,

si fondevano gli astri al nuovo sole,

si apriva a noi radiosa l'avventura

d'un altro giorno, immersi nella luce,

negli aspri odori di meandri e borri.

La poesia (metro: endecasillabi con cesura libera), tratta da «Etnei» (Torino, 1993) un libro di poesie di Pasquale Spanò, è stata scritta nel 1953. In calce l’autore riporta il seguente commento:

«Per i ragazzi la trebbia al «Corvo», che si faceva ancora nel modo primitivo, era un diversivo meraviglioso nell'afosa calura estiva. Il centro della loro vita era l'aia: intorno, una corona di altre aie; in fondo, la città, le sue luci e le torri del San Giovanni e del Capizzi con i loro orologi, mai unisoni.»

|

|

Di tanto in tanto i buoi si fermavano e i contadini coi tridenti rivoltavano i covoni non ancora sbriciolati (a vutata di l'aria). In alternativa ai buoi, a volte erano i cavalli a trottare in giro accompagnati da canti. Di tanto in tanto i buoi si fermavano e i contadini coi tridenti rivoltavano i covoni non ancora sbriciolati (a vutata di l'aria). In alternativa ai buoi, a volte erano i cavalli a trottare in giro accompagnati da canti.

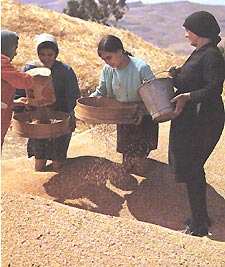

Seguiva la spagghiata, non appena minava u ventu: coi tridenti si buttava in alto la paglia che veniva trascinata poco distante mentre il grano ricadeva sul posto; alla fine, quando la quasi totalità della paglia era andata via, si usava la pala per liberare il grano dalla pula residua e si passava alla cernita. Si procedeva infine alla misura, “rito” culminante che veniva “celebrato” con solennità. I presenti si disponevano attorno al mucchio dichiarando le loro stime sulla quantità, mentre uno degli anziani si faceva avanti col dumundella (cilindro di legno della capacità di circa otto litri e mezzo) e a rasa (la rasiera), procedeva a prelevare il grano dal mucchio, lo riversava in sacchi retti dai più giovani e “bandiva” il numero progressivo con le varianti e le personalizzazioni che il clima d'euforia suggeriva: 'N nomu du Patri, dui, a Santissima Trinità, i quattru vangilisti, cincu, sei, i setti sacramenti, ottu, novi, i deci cumandamenti, undici, i dudici apostuli, sant'Antuninu, quattordici, quindici, sidici, non si cunta, dicerottu, san Giuseppi, vinti, … Oltre all'attività agricola, l'estate era anche caratterizzata dal commercio del bestiame in occasione delle fiere che si svolgevano nei paesi vicini: il 24 giugno a Randazzo la fiera di S. Giovanni, il 26 luglio a Floresta la fiera di S. Anna, il 18 agosto a Cesarò la fiera di S. Calogero e la penultima settimana di settembre la fiera di Moio. L'andamento delle vendite costituiva una grossa incognita nell'economia familiare e mia mamma aspettava con una certa apprensione l'esito. Non esistendo il telefono, chiedeva notizie ai santi dai quali sperava di ricevere le informazioni attraverso i sogni, secondo un codice da lei stessa suggerito nelle preghiere: un giardino in fiore se le vendite andavano bene, dirupi se andavano male. Da parte mia l'interesse era solo per il ritorno di mio padre; indipendentemente dagli esiti, sapevo che ci scappava un giocattolo - solitamente un fucile di latta - o una grossa anguria di cui ero ghiotto. Alla fine dell'estate si saldavano i conti col mugnaio, col maniscalco e col barbiere. L'uso di carta e penna in quell'epoca non era eccessivamente familiare, ma ciò non presentava grossi inconvenienti. Serviva egregiamente allo scopo la tagghia, un pezzo di ferla, lunga un palmo, per buona parte della sua lunghezza tranciato a metà; su di essa, oltre alla sigla o un segno convenzionale riguardante il cliente, s'incidevano delle tacche corrispondenti alle utenze. Si teneva abitualmente infilata in uno spago e quando il conto era saldato si consegnava al cliente a cui si riferiva. Per il barbiere, il problema era semplificato perché si pagava un fisso in frumento per tutta la famiglia, indipendentemente dal numero delle prestazioni. (Tratto da La testa in Bronzo - Ricordi sbiaditi nel tempo, di Luigi Minio)

La trebbiatura Tradizioni - Pennellate di memoria di Nicola Lupo Oggi la trebbiatura è tutta meccanizzata, specialmente nei terreni pianeggianti ed estesi. Ma una volta, in modo particolare nei campi di montagna, tutta l’operazione, dalla mietitura alla trebbiatura vera e propria, in particolare nel territorio di Bronte, era effettuata tutta manualmente e con l’aiuto degli animali da soma: asini, muli, cavalli e anche buoi. I contadini falciavano il grano e ne facevano dei piccoli mannelli che, dietro, un altro raccoglieva e legava in covoni, mettendoli in piedi in modo che le spighe potessero essere asciugate dal sole, per poi essere trebbiate facilmente. |