Nel sec. XVII, come abbiamo visto parlando delle chiese, “due pii e generosi sacerdoti, Don Luigi Mancani e Don Bartolomeo Bellina, pensarono di fondare in Bronte una casa di educazione scolastica. […] “I più chiari ingegni intanto, se di famiglie agiate, per la dipendenza che aveva la terra di Bronte con Monreale e con l’Ospedale grande e nuovo di Palermo, emigravano in quella città. Da ricordare il sac. Vincenzo Artale, canonico della cattedrale di Palermo […] e il di lui nipote Paolo Artale, giureconsulto insigne. […]

“Fra le persone colte vissute in questo secolo, più insigni per la loro pietà che per la dottrina, mi è caro rievocare il nome di una monacella brontese eretica, il cui ricordo s’è perduto fra noi, essendo severamente proibito dal Santo Uffizio fare il nome degli eretici perché di loro si spegnesse ogni memoria: Suor Francesca Spedalieri Bonina, terziaria di San Francesco(1) […] (Vedi in Diocesi e Gerarchia)

Ignazio Eustachio Capizzi

“[…] Ciò che non poterono i pii sacerdoti Mancani e Bellina, ciò che non volle più il clero, divenuto più avido ed egoista e meno generoso verso il paese, fu riservato ad un povero e umile figlio del popolo. “Nel 20 settembre del 1708, da poveri genitori, Vincenza Cusmano filatrice e Placido Capizzi pastore, nasceva un figlio cui fu posto il nome di Eustachio Ignazio. “[…] Ciò che non poterono i pii sacerdoti Mancani e Bellina, ciò che non volle più il clero, divenuto più avido ed egoista e meno generoso verso il paese, fu riservato ad un povero e umile figlio del popolo. “Nel 20 settembre del 1708, da poveri genitori, Vincenza Cusmano filatrice e Placido Capizzi pastore, nasceva un figlio cui fu posto il nome di Eustachio Ignazio.

“Ebbe il Capizzi sin da bambino animo inchinevole a pietà. Rimasto orfano a otto anni, uno zio materno lo condusse seco a custodire il gregge; la madre però, essendole morto il primogenito, lo rivolle a sé. A dieci anni egli frequentò la scuola dell’oratorio di S. Filippo Neri, coi maestri di grammatica latina e italiana il sac. Dott. Mario Franzoni e il sac. Pietro Politi. A quattordici anni vestì l’abito clericale, e facendo da sagrestano nella madre chiesa col misero salario pagava il precettore.” Per un breve periodo studiò a Caltagirone e, tornato a Bronte, fece “da garzone nella farmacia di certo Sinetra.Ebbe dall’Arcivescovo di Messina la tonsura e i quattro ordini minori, ma per andare a prete ci voleva il patrimonio. Nel maggio 1726 […] fu proposto e accettato come paggio alla corte vescovile di Lipari. Ivi egli apprese filosofia sotto fra Domenico Licata che gli portò amore come a figliuolo; ricompensandolo così delle umiliazioni di quel Monsignor Platamone che non finiva mai di chiamarlo “faccia d’asino”. Crescendo in virtù e in sapere andava fortificando e temperando il suo spirito a più aspre lotte. Il sacerdozio era l’aspirazione di quell’umile. La madre e i parenti vendettero un campicello per costituirgli il sacro patrimonio, […] ma il Vescovo non volle sentirne affatto di ordinarlo.

Allora […] andò a Roma dal Cardinale Acquaviva, Arcivescovo di Monreale; ma non fu accolto. Con animo straziato […] nel dicembre del 1731 ritorna a Palermo, va a Monreale, dal vicario generale dell’archidiocesi, ma neanche costui si degna accoglierlo.

In vero non si sa comprendere come tanta virtù evangelica potesse tornare sgradita ai ministri di Dio; forse le sue fattezze e più il povero stato, invece di mover a compassione alienavano da lui l’animo dei ricchi prelati. Solo, privo di mezzi, ebbe alloggio per carità all’Ospedale Grande e Nuovo di Palermo ove viveva con cinque tornesi al giorno che gli mandava la mamma poverella e con qualche rincalzo che gli veniva dal fare i conti di cucina al cuoco del Viceré. Così, aspettando miglior ventura, s’incamminava per la via della santità e della gloria. Venuta meno la speranza del sacerdozio, si volse a studiare medicina, e dal dottor Pietro Sicardi, medico dell’ospedale, ebbe libri e lezioni. Fu adibito come medico pratico, infermiere e servo senza mercede. Era tutto a tutti; curava anime e corpi. Le soverchie fatiche […] stremarono il suo debole corpo; di che nel 1734 infermò a morte.”

Dopo avere avuto in visione la sua morte e i suoi funerali, fortemente scosso, “la natura lo richiamò alla vita e guarì del male. […] Invitato come medico condotto in un comunello, […] padre Agostino Tedeschi della Compagnia di Gesù, suo confessore, […] ne lo distolse, e per provvedere alla povertà del patrimonio, lo fece professare frate della congregazione del Fervore. Il Capizzi abbandonò la medicina, ritornò agli studi prediletti di teologia nel collegio dei Gesuiti, tollerando ingiurie e soffrendo a volte la fame. La via del sacerdozio era già aperta. A 27 anni ebbe il suddiaconato e dopo molti maltrattamenti […] nel 17 dicembre 1735 il diaconato e la laurea in divinità. Infine dopo tanta eroica pazienza il 26 maggio 1736 in età di 28 anni […] fu consacrato sacerdote. Il lungo desiderio e voto suo e della mamma era compiuto.

“La natura aveva posto nell’animo del Capizzi quel fondamento di età e di semplicità di costumi che, coltivato dall’educazione patriarcale d’allora crebbe in lui fino all’eroismo. I modelli di una vita austera e pia non gli bisognò andarli a cercar fuori. Alcuni di questi forse li aveva conosciuti e certo era giunta alle sue orecchie la fama delle loro virtù: erano della sua terra e del suo tempo. “Bronte, singolar fato, nel giro di un secolo, aveva prodotto una bella fioritura di dotti asceti ai quali era stato propizio il terreno e l’aere del convento. Il canonico Vincenzo Artale, […] Padre Tommaso Schiros, […] Padre Antonino Uccellatore, […] Padre Orazio Pittalà, […]. Era pure amico al Capizzi il dotto Arciprete Dinaro, […]. L’esempio di tali cittadini aumentò certo in lui il desiderio d’imitarli. Ma egli non scelse la vita claustrale, sì il mondo a campo delle sue virtù […] fu un grande asceta altruista. Il Cimbali scrive di lui: “E’ un mistico medievale spostato nei tempi moderni; ha gli stessi ardori, le stesse visioni, gli stessi struggimenti di quelli antichi: è un S. Francesco d’Assisi del secolo XVIII.”(2)

Ma ha tanta avvedutezza negli affari questo S. Francesco, ha sofferto tanto e conosce così bene il suo simile, scruta e giudica sì diritto e vero che se per poco potessimo immaginare un Machiavelli mistico, questo sarebbe lui. In lui ci sono come due uomini: il contemplativo e l’uomo di mondo. Egli è una forza, un valore etico. Il sacerdozio è a lui missione divina. Non contento al breviario e al quieto vivere […] si dà a vita di spirito, continua con pari ardore studi e penitenze. Si allea come laico col nobile sac. Isidoro del Castello, parroco di S. Nicolò dell’Albergheria e comincia la sua opera di evangelizzazione. “Nel 1747 per opera sua sorge il collegio di S. Maria del Carmine, asilo alle ragazze pericolanti e ne prende il governo. Acquista l’oratorio nella casa dei Teatini.

Fatto direttore del collegio della Sapienza ne restaura la chiesa. Palermo, Monreale, Nicosia, Messina, Bronte lo ascoltano nelle missioni e nelle quaresime, e la voce di lui piena di umiltà e di ardenza trae a sé folla di popolo. Fatto direttore del collegio della Sapienza ne restaura la chiesa. Palermo, Monreale, Nicosia, Messina, Bronte lo ascoltano nelle missioni e nelle quaresime, e la voce di lui piena di umiltà e di ardenza trae a sé folla di popolo.

I monasteri fanno a gara per averlo confessore e predicatore. Nobili e plebei sono ai suoi piedi per consigli e confronti. Al suo passaggio nelle vie non si odono che le parole riverenti: “Ecco il santo, passa il santo”. Eppure non gli mancarono amarezze. Uomo integro, non ha riguardi umani neanche agli stessi suoi superiori. Il marchese di Villabianca suo contemporaneo ed amico lo dice di carattere focoso. Soffre di ogni maniera villanie, insulti e calunnie sacerdotali; è sospeso dal predicare e dal confessare. Ama gli operai, scrive libri ascetici per loro e li unisce in lega. Dorme sulla nuda terra, o a letto, vestito; […] egli, come i grandi santi, predestinato corre sollecito dove si soffre, e macerandosi le carni, prova la gran voluttà del soffrire e del consolare; […] Ricusa cappellanie, vistosi lasciti, il canonicato della Cattedrale […] e la sopraintendenza generale di tutti gli affari economici, spirituali del Grande e Nuovo Ospedale e vive da umile prete, ora in Santa Eulalia […] ora nel monastero di S. Basilio […] ora nell’atrio della Magione, or coi confratelli di S. Maria del Fervore, dei quali è più volte prefetto. […] ride di sé e del popolo per la voce corsa d’essere nominato Vescovo. Di che in una stupenda lettera autobiografica dove appare grande l’umiltà sua, che al Cimbali invece, non considerando la vita intera del Capizzi, sembra superbia velata di decenza, scrive: “Nelle corti dei grandi e dei monarchi tengono l’inpieghi o ecclesiastici o secolari come tesori nascosti e preziose margherite e si sanno conferire a personaggi che li possono sostenere con onore, con decoro, con fedeltà ed esattezza […]. Le qualità di tali soggetti poi devono essere di nascita ben nobile […]; deve avere una mediocre pratica e cognizione delle storie profane […]; deve essere versato […] nelle scienze e molto più nella civile politica […]; deve mantenersi con lustro ed autorità […]; deve farsi rispettare […]; deve sempre tenersi a tavolino componendo ordini, editti e lettere pastorali ben scritte e studiate […]. Posto ciò […] sciocco, stolto, pazzo ed ignorante è stato il popolo nell’aversi sognato il Capizzi promosso al vescovado, quando che niuna delle suddette qualità e condizioni necessarie alla carica in me ritrovansi. […] ma v’ è di peggio, mentr’io altro non sono che un figlio di un povero pastorello e custode di pecore ed io stesso ne proseguii tale mestiere […] vestito di abagio, scarpe di pelo e capo tosato. Or se fossero in vita cotai ruvidi pastori e miei compagni che ne direbbero di tal diceria?” “Finalmente nel 1769 con grande gioia dei padri Filippini, nonostante il divieto della loro regola, viene accolto all’ Olivella. Ovunque passa benedicendo, confortando, sanando ammalati. E’ l’apostolo di Palermo.

“Il secolo intanto andava rinnovellandosi. La Sicilia […] cominciava a dare più ordinato assetto alle scuole. Nella prima metà del secolo fu un generale movimento di studi, un avvicendarsi di sistemi; nuove accademie, librerie, templi sacri del sapere, sorsero nelle principali città dell’ Isola.

“L’istruzione elementare e secondaria era quasi tutta in mano alle corporazioni religiose: Filippini, Teatini, Minoriti, Scolopi; i Gesuiti sopra tutto tenevano il campo e sovranamente regnavano in 27 collegi. Accanto a queste scuole fiorivano i Seminari di Palermo, Girgenti, Siracusa, Patti, Catania e il Seminario di Monreale a cui dava maggior lustro e splendore il sapere e la virtù di Mons. Testa. “A Bronte, lontano da ogni centro di cultura, non giungeva neppure l’eco di questo fervore di studi […] I più chiari ingegni vivevano a Palermo o altrove. E al tempo del Capizzi erano lodati per sapere e virtù Antonino Uccellatore cappuccino, uomo pio e scrittore di libri ascetici; Tommaso Schiros minorita, oratore facondo, teologo e scrittore […]; il barone Silvestro Politi giureconsulto […]; i fratelli Benedetto e Giacomo Meli giudici […]; Rosario Stancanelli Abate di S. Nicolò De Drosis e medico valente; il marchese Filadelfo Artale consultore di stato […].

Altri giovani brontesi illustravano la patria in Monreale. Ma soprattutto Bronte, scrive lo Scinà, città allora della diocesi di Monreale, divenne una colonia di quel seminario e della scuola del Murena perché colà sonarono i nomi di Carmelo Politi, Francesco Gatto e Vincenzo Scafiti. E vi fioriva anche Biagio Caruso, insigne artefice di versi latini che successe al Murena nella cattedra e rettore di quel seminario […], e la fama spargeva nell’ Isola e fuori il nome di Nicola Spedalieri.

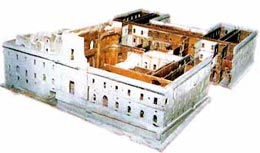

La costruzione (ardito e generoso disegno)

“Al Capizzi […] non sfuggì quest’ardore di studi, e rievocando egli i giorni tristi della sua misera e travagliata giovinezza, volgeva spesso il pensiero al suo paesello natìo, sperduto fra le montagne, accoccolato a pie’ del gigante, ove gl’ingegni intristivano per mancanza di studi […].

Questo pensiero era l’assillo della sua vita, poicchè ben sentiva egli l’importanza civile e sociale della scuola, […] e sapeva bene che ove non è scuola ivi non è vera comunanza civile e di progresso; ond’egli […] andava volgendo nella mente il vasto ardito e generoso disegno di dotare il suo paesello di un grande istituto di educazione perché tutto il paese venisse moralmente e intellettualmente rinnovellato.

E questo desiderio […] manifestava al dotto e magnanimo Mons. Testa, […] ma non ebbe che lunghe e vaghe promesse. […] Il Capizzi non era uomo da lasciarsi scoraggire(3) da un rifiuto; […]. Aveva l’ energia d’un santo e d’un eroe, chè l’ uno e l’altro nascono dallo stesso ceppo.

“Intanto un’ inaspettata procella incombeva sul capo ai Gesuiti […] che venivano espulsi dal regno delle Due Sicilie, […]. Di questa espulsione, però, odorando il vento infido, ne aveva avuto certa visione il nostro Capizzi, due anni prima, celebrando egli la messa nella villa del marchese di Roccaforte sacerdote Antonino Maria Cottù. […]  “Bronte, la città del tuono, non brontolò, non chiese, non ebbe nulla; eppure erano a Palermo e a Napoli magistrati e alti dignitari dello stato, brontesi. In quel tempo è tutto un lavorìo di riforme. “Bronte, la città del tuono, non brontolò, non chiese, non ebbe nulla; eppure erano a Palermo e a Napoli magistrati e alti dignitari dello stato, brontesi. In quel tempo è tutto un lavorìo di riforme.

Si fanno nuovi piani di studi, si svecchiano metodi, si rabberciano programmi. E’ un risveglio generale.

Al Capizzi intanto, fra quella gran febbre del chiedere, dovette farsi più vivo l’antico desiderio perché Bronte avesse anche le sue scuole. Ma di ciò non si trova traccia nei documenti. Forse la sua scrupolosità, il suo affetto alla Compagnia gl’impediva di trarre profitto di quella cacciata per avvantaggiare il suo paese. Dei beni degli espulsi Gesuiti solo egli ebbe dalla munificenza del re onze 600 di libri che poi donò alla biblioteca del Collegio.

Egli però non era uomo da starsene con le mani in mano. […] e aveva il bernoccolo delle opere pubbliche e […] la pratica degli affari. […]

Non tralasciando di supplicare il sempre ritroso arcivescovo mons. Torres, di ragionarne spesso coll’Artale, coi Meli, coi giovani sacerdoti Politi, Uccellatore minore, Spitaleri minore e l’abate dottor Stancanelli, suoi cooperatori, più volte erasi, scrive il De Luca, recato in patria a parlarne col clero e coi signori, e ne aveva avuto scherni e derisioni. Il clero forse si sentiva diminuito nella stima, vedendo che un povero prete osasse quello che esso non aveva potuto. Ma alfine la parola dell’umile trionfò degli ostacoli.

Fatto certo dell’aiuto dei Signori brontesi e del Vice-re, aiutato dall’arcivescovo di Messina mons. Moncada e da alquanti nobili palermitani […] egli si mette all’ opera. Scrive e riscrive in Bronte, al vicario, all’arciprete, ai Meli, al Politi, al Franzone e ringrazia lo Stancanelli aiutatore dell’opera. Il novello istituto doveva sorgere nel quartiere di S. Rocco, quasi nel centro del paese; di che scrivendo al Sinetra […] volea si dicesse - che per allora dovea farsi una casa per esercizi, capace almeno di sessanta persone, che poi avrebbe potuto servire per abitazione di preti operai e per le scuole pubbliche.- Dava incarico al giovane Spedalieri Erasmo, che in quell’anno rimpatriava, ad animare gli altri e a dar principio a sì grande opera, cotanto vantaggiosa e utile alla patria. Intanto aveva messo insieme un buon gruzzolo di denaro per la compera delle case, e non potendo andare egli a Bronte […] vi mandò il sac. Salvatore Marvuglia, architetto del comune di Palermo, a considerare il luogo ove doveva sorgere l’istituto, e periziare le case vendute dall’abate e medico Rosario Stancanelli seniore. […] Il quale, prima di cedere a favore del pubblico di Bronte quel gruppo di case, obbligò il Capizzi a diverse onerose condizioni. […] Dopo tante e così sottili divisamenti l’abate Stancanelli fece generosa donazione delle case al popolo di Bronte assumendo per sé nel contratto il titolo di fondatore e di patrono.(4)  Il Capizzi intento all’acquisto del suolo, non curando le pretese del vanitoso abate, né l’avarizia di lui nel costituirsi la rendita, accettò quelle condizioni che poscia ratificò anche al nipote. Il Capizzi intento all’acquisto del suolo, non curando le pretese del vanitoso abate, né l’avarizia di lui nel costituirsi la rendita, accettò quelle condizioni che poscia ratificò anche al nipote.

“Il 22 aprile del 1774, […] il Capizzi […], raccolte le limosine dei benefattori, […] coll’amico sac. Gaetano Lanza e altri quattro della Congregazione del Fervore, mosse per Bronte, ove il convento dei padri cappuccini diede loro cortese ospitalità.

Grande era l’aspettativa in tutto il paese, grande l’animazione all’arrivo loro. E poiché ogni opera conviene prenda cominciamento ed auspicio da Dio, il Capizzi aprì una solenne missione nella chiesa madre. Ogni ordine di cittadini corse a sentire la parola santa di lui ammonitrice, chiedente l’elemosina per la patria; indi, chiamato a sé il capo maestro Giuseppe Lupo, consegnatogli il disegno, gli ordinò subito il diroccamento delle case e lo sgombero del materiale. “E’ il primo di maggio. Le vie del paese brulicano di gente in festa. […] Preti, frati, nobili, plebei, poveri, donne, bambini corrono al luogo ove doveva sorgere il tempio sacro. Predica il Capizzi, e primo sulle sue spalle porta la prima pietra che solennemente benedice pone e mura. Tutto il popolo segue a gara l’ esempio dell’ umile e santo vecchio […]

Le opere grandi sono figlie del popolo. […] Nel medio Evo la fede del popolo […] innalzava alla divinità […] splendide basiliche e domi; ora innalza templi all’intelletto, alla Luce. […]

|