L’Abbazia di Santa Maria di Maniace(1)  “In una nicchia, sopra i balzi, vicino al casale Maniace, era collocata una delle tante immagini della Vergine che la tradizione attribuisce a S. Luca, portata dal valoroso capitano bizantino, alla quale i popoli vicini accorrevano con molta devozione. […] “In una nicchia, sopra i balzi, vicino al casale Maniace, era collocata una delle tante immagini della Vergine che la tradizione attribuisce a S. Luca, portata dal valoroso capitano bizantino, alla quale i popoli vicini accorrevano con molta devozione. […]

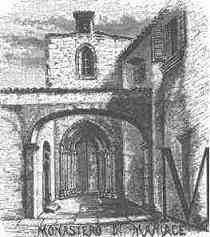

[…] in una profonda e larga vallata lambita dal Simeto, in cospetto dell’Etna, venne per la pietà della regina Margherita, innalzato un […] vasto monastero benedettino, munito di castello o torre per la difesa, […] era quella torre abitata da militi, a difesa del convento, come usava a quel tempo.La torre era dalla parte d’oriente attaccata col cappellone, donde il monastero prese il nome di “ turris, fortilicium, castrum”. […]

“Fu primo abate del monastero Guglielmo di Blois, uomo insigne per dottrina […] ignorasi la durata del suo governo abbaziale. […] Ebbe pure l’abate il diritto di sedere fra i Pari in Parlamento, ed occupava il posto quindicesimo nel braccio ecclesiastico.” Fu concesso “ ai frati del convento di Maniace facoltà di eleggere l’abate tra loro, e in caso di discordia eleggere un altro, ma dello stesso ordine[…] Il monastero, per i privilegi concessi, doveva ogni anno al vescovo di Monreale ed ai suoi successori” alcuni tributi. “Anche le chiese di Bronte: la chiesa Maggiore della Trinità, S. Maria della Catena, di S. Giovanni, come le chiese di Catania […] erano soggette alla giurisdizione ecclesiastica,” limitata, di Monreale […] però dagli atti posteriori appare essere anche Bronte sotto la giurisdizione ecclesiastica dell’abate (di Maniace).

“L’ozio è il guanciale del diavolo. Le istituzioni umane allontanate dal loro principio declinano; la rilasciatezza dei costumi dei monaci, la loro sfrenata ambizione, la cupidigia dei beni temporali, le vicende delle guerre, specie nel napoletano, offuscarono la gloria dei monasteri.

Or non a pregare e a servire Iddio erano intenti i nostri frati di Maniace, ma ad attaccar brighe […] continuando a vivere di soprusi e violenze. Le rendite dell’abazia ammontavano a onze 474 d’oro, oltre a grossi quantitativi di frumento ed orzo. Le rendite dell’abazia di S. Filippo di Fragalà, unito posteriormente all’abazia di Maniace, ad onze 300 d’oro. Quanto ben di Dio per pochi monaci! Nelle loro contemplazioni potevano esclamare: Deus nobis haec otia fecit.” Il monastero si rese celebre nel 1285 con la congiura ordita dall’abate Guglielmo contro il re d’Aragona(2), per istigazione di Onorio IV(3) che aveva concesso all’abate “varie indulgenze per sollevare la Sicilia contro re Pietro e gridare il nome della Chiesa.” L’abate coinvolse nella congiura parenti ed amici, “ma la cospirazione allargatasi fu scoperta. […] L’abate, fuggitivo, fu preso a Palermo ed inviato prigione a Malta, indi a Messina ed infine “ob reverentiam clericalem” libero a Roma. […] Il Prof. Casagrandi chiama questo convegno la congiura di Randazzo; a me pare, invece, che debba dirsi congiura dell’abate di Maniace; perché egli ne fu il capo e perché fu ordita nel suo convento, luogo solitario, lontano da sospetti e perciò adatto a congiure. […]

“Questa congiura si riattacca ad una fantastica tradizione popolare brontese, che, alterando nomi di luogo, di persone e la data, dice essere stata tenuta in Bronte coll’intervento di Giovanni da Procida contro i Francesi nel luogo detto Conventazzo, del quale tuttora vedonsi le mura dirute. […] Il Radice dipana e confuta le diverse notizie riferite dal Casagrandi sulla vita del famoso abate, mettendo a confronto quanto scritto dal D’Amico, dal G.B. Grassi, dal Pirri, dal Gaetani e dal Bucellini concludendo che egli godeva “fama di dottrina e santità” vitae sanctitate esimium virum.” In seguito fu nominato abate di Maniace “certo Francesco e vi teneva per suo procuratore speciale F. Tancredi.

“Vivevano i frati da circa dieci anni senza alcun freno, in grande corruttela, con grave scandalo dei fedeli; la qual cosa indusse nel 16 dicembre del 1295, papa Bonifacio VIII, per ristabilire la disciplina in quel convento, ad unirlo al monastero cistercense di Marmossolio, in quel di Velletri, al quale il pontefice era in particolar modo affezionato.

[…] “Mal pativano però i frati tale unione o spoliazione. Aveva Antonio abate di Marmossolio e di Maniace nel 13 settembre 1302 eletto Ranieri qual suo procuratore. […] Questi, andato a Maniace per prendere possesso dell’abazia, vi trovò ostacolo; onde egli […] dovette chiedere l’aiuto del braccio secolare per cacciar via frate Francesco.” […] L’arcivescovo di Monreale, che si vide privato ingiustamente della sua giurisdizione, convinse nel 1306 l’abate cistercense di Maniace a rinunziare in suo favore. “[…] Di siffatta rinunzia non fu contento il monastero di Marmossolio che tanto aveva brigato per quella unione, di che nacque lite lunga e feroce. La disputa avvenne tra frate Biagio da Ardea, procuratore a Maniace del convento di Marmossolio e l’abate di detto convento, perché il primo, pessimo amministratore, “portando seco oro e denaro” si era rifugiato presso l’arcivescovo di Monreale, e il secondo era andato ad inseguirlo per punirlo. Ma il frate, in combutta con “e genti dell’amico arcivescovo, arrestò abate e monaci e li gettò in tetro carcere,” e, alleatosi coi Benedettini di Monreale, organizzò una spedizione per Maniace, dove costrinse con la forza i frati “a rinunziare i loro diritti in favore dell’arcivescovo di Monreale, sotto la cui dipendenza ed obbedienza era stato il convento messo dalla fondatrice.” Seguì una causa con sentenza del 1310 che stabiliva “perché subito, postposita appellatione, si fosse data esecuzione ad unguem. Durò la lite sino al 1318, quando […] l’abazia si assoggettò al pagamento di 1000 fiorini d’oro in tre anni a favore del monastero di Marmossolio, e tornò libera. Ma né la disciplina, né il costume ritornarono in fiore.” Nel 1342 l’arcivescovo di Monreale Spinola, andato a visitare il monastero di Maniace, lo trovò “omni honestate relictum”, e perciò “ne cacciò via i frati indegni” e vi mandò, dal monastero di S. Nicolò all’Arena di Catania,11 monaci col priore Sinisio, che raccomandò all’abate Bonamico. Questi con i “frati maniacesi, non usi più a disciplina,” si ribellò cacciando gli ospiti e perseguitando il buon Sinisio, ma alla fine “ fu deposto dalla dignità abaziale” […] “L’autorità spirituale del monastero era spesso impotente a cozzare contro l’ ingordigia e le prepotenze dei cittadini, onde nel 1469 l’abate Alberto Rocca fu costretto ad invocare dal re l’aiuto del braccio secolare per recuperare dei beni e dei redditi; quale aiuto non veniva mai negato agli ecclesiastici. Intanto l’abbandono del monastero, la nessuna disciplina e le molte ricchezze per pochi frati, indussero papi e re a dare l’abazia in commenda, cioè in pasto ai loro prediletti. E il primo commendatario fu Giovanni Ventimiglia, eletto da re Martino per avergli difeso il trono, travagliato dalle fazioni dei baroni […] I successivi commendatari furono: frate Biagio, patriarca di Gerusalemme e Daniele Scoto, vescovo Concordiense; ma qui il Radice torna indietro, come fa spesso, per elencare “castellani e commendatari, la cui elezione fu spesso causa di contestazione. […] per concludere così: “Di questi siffatti castellani e commendatari, dilapidatori del patrimonio e dello stato miserrimo del monastero, leggesi nei capitoli di Randazzo del 1485, - Il monastero è pervenuto oggi in tanta ruina et sterminio, che in tutto è ruinato et di loco di santificazione è fatto ricettacolo di ladri e tutti i commendatarii che su stati e su(4), non attendino, salvo ad esigeri gl’introiti et non a lu riparu di ditta Ecclesia.-

“Ai frati pertanto non mancarono mai le molestie e i soprusi or degli uomini di Bronte, or di Randazzo. […] Segue l’elenco dei 24 abati succedutisi fino al 1491, e il 24° risulta il Cardinale Roderico Lenzuoli Borgia dal 1471 al 1491, il quale non fu proprio abate ma commendatario. […] “Sotto il Borgia stimo sia avvenuta l’unione dell’abazia di Maniace con quella di S. Filippo di Fragalà e non mai, come asserisce il Pirri, nel 1183 […] “Degli abati furono celebri, come abbiamo detto, Guglielmo di Blois, poeta latino; l’abate Nicolò Tedesco, arcivescovo di Palermo e cardinale; il beato Guglielmo, noto per la congiura contro i re aragonesi e l’ultimo abate commendatario cardinal Roderico Lenzuoli Borgia, che fu papa Alessandro VI, più celebre per le sue nefandezze.” A questo punto il Radice ripete la storia della fondazione dell’Ospedale Nuovo e Grande di Palermo e a proposito della riserva del Borgia, per sé “vita durante” di 700 fiorini d’oro che dopo mercanteggiò per 2000 scudi d’oro, conclude:

“Carità inconsulta, spolatrice del Pontefice, consumata a danno di Bronte, il quale, venuto meno Maniace, per la emigrazione dei Maniacesi e la loro fusione coi Brontesi, avea visto crescere il suo patrimonio comunale e cittadino! Donazione fatale! Da essa si originò la gran lite che per la sua libertà sostenne il Comune contro le prepotenze feudali dell’Ospedale che, sotto velo di difendere l’opera pia, tramava insidie alla sua libertà per avvincerlo con le doppie catene feudali del mero e misto impero, farsi padrone della vita della libertà e dei beni dei cittadini.

Lotta durata 350 anni dal 1523 al 1861, e per cui i migliori cittadini e giudici e capitani soffrirono carcere ed esilio; finita poi colla diminuzione del suo territorio e colla susseguente miseria dei suoi abitanti; miseria sempre più aumentata dall’ ira devastatrice del formidabile vulcano.”  L’abazia continuò a degradarsi e impoverirsi sotto i rettori dell’Ospedale, per cui si pensava “di aggregare il monastero al clero di Bronte“ ma, dopo vari cambiamenti, “finalmente nel 1611 in virtù del diritto di unione dei due monasteri vi tornarono i Basiliani, i quali, per il terremoto del 1693 che distrusse la già cadente fabbrica del monastero, portarono a Bronte i loro penati vicino la chiesetta di S. Blandano, allora fuori dell’abitato: fabbricarono ivi il loro convento e vi rimasero fino alla soppressione.” L’abazia continuò a degradarsi e impoverirsi sotto i rettori dell’Ospedale, per cui si pensava “di aggregare il monastero al clero di Bronte“ ma, dopo vari cambiamenti, “finalmente nel 1611 in virtù del diritto di unione dei due monasteri vi tornarono i Basiliani, i quali, per il terremoto del 1693 che distrusse la già cadente fabbrica del monastero, portarono a Bronte i loro penati vicino la chiesetta di S. Blandano, allora fuori dell’abitato: fabbricarono ivi il loro convento e vi rimasero fino alla soppressione.”

“Dell’antica abazia […] è rimasta, bellissimo monumento d’arte siculo-normanna, la chiesa, innalzata sul disegno della chiesa di S. Spirito in Palermo e del sontuoso tempio benedettino di Monreale.

Essa è lambita dal torrente Saraceno. E’ a tre navate, con archi a sesto acuto di pietra bianca, circondati da una sola modanatura, poggianti su otto colonne di pietra di lava, rotonde ed esagonali, alternativamente, e con capitelli dorici. Il tetto è a travature.

Dieci finestre ogivali, ora murate, corrispondono al centro degli archi. Solo da tre, più in alto, piove una luce debole che dà alla chiesa più austerità e fa più pensoso il credente.

La chiesa aveva prima un’abside, poggiata sopra due grandi archi, poscia ruinati dal terremoto, e dei quali scorgesi ancora la metà del restauro fatto. In fondo era l’altare maggiore con quadro bizantino della Vergine e un’alta croce. Senza il coro e l’abside la chiesa sembra strozzata.

Rinunzio a parlare del trittico, come esso è confusamente descritto nel memoriale dell’abate Gregorio Sanfilippo, presentato al regio visitatore De Ciocchis e annesso ai documenti 1741-42: Confusione accresciuta dal De Luca, nella sua storia di Bronte. Mi contento di scrivere le cose come sono al presente.

La chiesa è adorna, come prima da tre altari: a destra di chi entra, in cornu epistulae è l’altare dedicato alla Vergine della Seggiola, di cui è meraviglioso il dipinto: sembra Raffaello. Il Bambino è abbracciato al collo della Madre, che lo stringe amorosamente al suo seno.

Nel volto della Vergine è soffusa una spirituale dolcezza, una soavità celestiale, che ricorda l’arte umbra; in alto due angeli rimuovono una cortina(5).

L’altare a sinistra è dedicato a S. Basilio. Il santo scrive le regole del suo ordine, sotto l’ ispirazione di un angelo. Il dipinto sembra della stessa mano, che dipinse la Vergine della Seggiola. Sul gradino della mensa è la parte di un trittico bizantino, di forma piramidale, su tavola, rappresentante Santa Lucia […]

Un altro quadro molto pregevole è S. Spiridione vescovo, vestito alla greca, nell’atto che risana una vecchia inferma, giacente a letto.[…] All’altare maggiore, risplende nella sua classica bellezza bizantina l’immagine della Vergine di S. Maria di Maniace nell’atto che allatta il Bambino. (E’ una copia di quella che si venera in Bronte nella chiesa di S. Blandano che i Basiliani portarono seco al tempo della loro emigrazione da Maniace).

Al muro dell’ altare maggiore appeso un trittico in stile gotico, […] A destra dell’altare, in cornu Epistulae, è un piccolo bassorilievo di marmo, rappresentante la Vergine Annunziata […] è scultura del sec. XII […].

Sotto l’altare, da circa 600 anni, dorme il beato Guglielmo, il santo abate congiuratore contro la Casa aragonese, ravvolto in un lenzuolo di seta paonazza. […] Sotto l’altare, da circa 600 anni, dorme il beato Guglielmo, il santo abate congiuratore contro la Casa aragonese, ravvolto in un lenzuolo di seta paonazza. […]

“Mirabile è il portale della chiesa il cui arco a sesto acuto adorno di vari cordoni grossi e piccini, sporgenti nella cornice ogivale, è sorretto da dieci colonnine: cinque per ogni lato, delle quali tre di marmo e una di porfido, e le altre di pietra arenaria giallognola, di media grossezza.

Le colonne non sono né scanalate né a spirale, come le descrive il Gally Nigt, senza averle viste, ma lisce e rotonde.[…] Bellissimi e variati i capitelli di carattere nordico, o meglio romanico dei neo-campani […] Le foglie dei cinque capitelli delle colonne di destra sono un lavoro di fine ricamo […]

L’insieme delle sagome, delle cimase, della cornice ogivale, con i capitelli variamente scolpiti, dà un aspetto solenne al nordico portale e alla facciata. Reputo essere l’opera della fine del secolo XII, coeva del famoso tempio e chiostro di Monreale. L’abazia nella sua semplicità ha qualche cosa di maestoso. Le due facciate interne e la esterna, che dà sul piazzale, ombreggiata da un grandioso e solitario ippocastano, sono interamente ornate dal verde di piante rampicanti.

Nell’atrio, rimpicciolito per via degli archi, che tolgono non poco all’estetica della facciata del portale della chiesa, sorge un monumentino di pietra di lava alla memoria dell’ammiraglio Orazio Nelson, con queste parole: Eroi immortali Nili. La chiesa è degna di essere dichiarata monumento nazionale.” Il monastero ospitò Enrico VI, imperatore di Germania, marito della normanna Costanza, figlia di Ruggiero e forse anche la regina Bianca. Ai tempi del Radice, l’abazia, che il duca chiamava castello, ha ospitato personaggi insigni nelle scienze, nelle lettere, nella politica: fu anche ospite e vi morì nel 1905 il poeta William Scharp, nato in Pasley, Scozia.

“E’ sepolto poco lungi dalla chiesa, di là dal fiume. Egli che seppe i segreti, le voci dei venti, dell’acqua, del sole, delle selve, dorme ora nella terra, che sognò ed amò appiè del vecchio Mongibello, cullato dallo stormire della foresta, dal mormorio del paterno dio Simeto, che lambisce la chiesa bizantina, coeva ai suoi vecchi Iddii gaelici, i quali giocondarono la sua giovinezza e irradiarono il suo spirito. Con le fate verdi del bosco è rifatto anche egli, come il giovane e bello Cathas, verde creatura della foresta.

Sulla tomba si legge una epigrafe che tradotta in italiano dice: “Alla memoria di Guglielmo Sharp nato il 12 settembre 1855, morto il 12 dicembre 1905. Fiona Macleod (che è il pseudo nome del poeta), e i seguenti versi che, tradotti in italiano, dicono:

“Addio dunque al noto e finito

Benvenuto all’ignoto e inesplorato.

Amore è molto più grande che non pensiamo,

e morte è la custode d’incogniti ricatti.”  “Il castello, chiamiamolo anche noi così, sembra una rustica villa regale, corcata fra i fiori e il verde del giardino e l’ombra invadente dei tigli e dei salici, che adornano l’atrio e i viali. “Il castello, chiamiamolo anche noi così, sembra una rustica villa regale, corcata fra i fiori e il verde del giardino e l’ombra invadente dei tigli e dei salici, che adornano l’atrio e i viali.

La mente, risalendo coi secoli, ricorda or con pietà, or con orrore la vita dei primi monaci abitatori, le vicende tempestose […] le congiure, e le glorie dei figli del grande patriarca San Benedetto. Vi regna ancora un religioso silenzio, interrotto solo dallo abbaiare e uggiolare dei cani, o da voci imperiose e sommesse.

Quella chiesa muta, raccolta, piena di ombre e di misteri; quelle mura, che natura riveste di eterno verde, infondono nell’anima qualche cosa di poetico, di solenne, di austero che lasciano nel visitatore un senso di nostalgia.

Oh potessi dormire laggiù l’ultimo sonno fra la tenebra sacra delle arcate bizantine del tempio e il pio bisbigliare delle preci domenicali; fra lo scrosciare delle tempeste, il sussurrare del paterno Simeto, il frusciare dei platani alti e il cantare degli uccelli!”(6) |